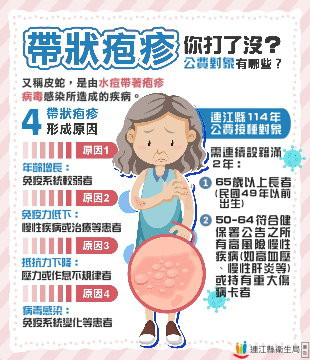

【記者曹重偉報導】夏天是毒蛇出沒頻繁的季節,一位陳姓民眾昨天就在媽祖巨神像附近發現一條眼鏡蛇,趕緊打119求援抓蛇,而另一位余姓民眾也特別把「蛇出沒」影片上傳臉書與朋友分享;連江縣消防局表示,接近樹林及草叢都要特別注意,蛇雖不會主動攻擊人類,但是只要人們踩到或驚動牠,牠就會展開反擊,為了自身安全千萬不要逞英雄,快通知消防局派員處理。

隨著氣溫升高,「蛇哥」的活動也開始頻繁;連江縣衛生局表示,民眾登山、郊遊時宜穿著長袖衣物及長靴自我保護,並避免在蛇類最活躍的夜間、日出及雨過天晴等時節,在蛇類出沒的地方逗留。不幸被毒蛇咬傷時要保持鎮靜不可慌張,並且儘量記住蛇的特徵,包括形狀、大小、顏色等,如此將有助於醫師及時施打正確的抗蛇毒血清,增加活命的機會,避免進入野外,更是最好的防止方法。

衛生局呼籲鄉親們前往野外一定要提高警覺,如果不幸被毒蛇咬傷,也應該保持鎮靜,牢記四要、二不的原則,所謂的四要是指:要「看、脫、包、送」,「看」是看清楚蛇的特徵,包括形狀、大小、顏色;「脫」是脫去戒指、手錶、手鐲;「包」是包紮傷口上緣;「送」是儘快送醫治療,衛生局長謝春福說,記住蛇的特徵有助於醫師施打正確的血清。而二不則是指:「不切、不酒」,「不切」是不要切割傷口;「不酒」是不要喝酒。

馬祖地區常見的毒蛇有雨傘節、眼鏡蛇和青竹絲等三種,分別簡介如下:

雨傘節:特徵為陸地毒蛇中毒性最強之神經毒bungarotoxin及心臟毒,其性情溫和,除受傷或受威脅外,很少主動攻擊人類,頭部為橢圓形,背鱗為15縱列,體背有明顯黑白相間之環節斑紋,是臺灣所產陸生毒蛇中毒性最強者。

生態習性:卵生,常棲息於水邊,出沒於黃昏、喜歡夜間活動;以其他種蛇類、蜥蜴、鱔魚、泥鰍為食。性情溫和,很少主動攻擊人,但由於人們被咬後不會感覺疼痛,等到呼吸困難、全身痲痹,再送醫時,往往已經回天乏術。

咬傷局部症狀:針樣牙痕不易看清楚,被咬後傷口有搔癢,如螞蟻在皮膚爬動感覺、有怕風症狀,視覺模糊,舌根麻木,流涎呼吸困難等症狀。

眼鏡蛇:特徵為中大型神經性毒蛇,有棕褐色、褐色、深褐色,其腹部為黑色者體型較大,平常頭部為橢圓形。

生態習性:卵生,受干擾發怒時,頭頸噴張呈扁平飯匙狀,會發出「噴氣嘶嘶聲」,頸背有寬白紋,內有黑點,擴張時看似戴眼鏡。

咬傷局部症狀:牙痕淺小,傷口少許出血,很快變黑,周圍併發血水泡。

青竹絲:特徵為小型出血性毒蛇,頸細頭大呈三角形且體色翠綠,紅眼睛,體軀兩側各有一條白色或紅白雙色縱線,尾巴為紅磚色故稱赤尾,常有人將其與無毒的青蛇相混淆,背鱗列數為21列。

生態習性:卵胎生,大部分夜間活動,纏繞灌叢林樹枝上,以鳥類、鼠、蛙類為主食,受干擾時頭部會抬起、身體捲縮,尾巴搖擺不停,為攻擊前兆,由平地到兩千多公尺山區的各類型環境,多能發現到牠的蹤跡。

咬傷症狀:咬傷時見點狀黑色牙痕,四周快速腫脹,皮膚、肌肉壞死變黑,周邊長水泡,傷口流出血水,傷口感覺灼痛。

夏天毒蛇活動頻繁 眼鏡蛇出沒媽祖巨神像 民眾急打119求援抓蛇

- 2016-07-03

夏天是毒蛇出沒頻繁的季節,一位陳姓民眾昨天就在媽祖巨神像附近發現一條的眼鏡蛇,趕緊打119求援抓蛇。(圖:陳書儒)