關於在洪建全視聽圖書館觀影的記憶,只記得楚浮1960年的黑白電影《槍殺鋼琴師》,那時看得不甚了解。除了因剛接觸法國新浪潮的作品之外,便是法語語音配英文字幕,因那時法語完全沒學過,只能看讀英文字幕。至於為何去民間的視聽圖書館而非現在如雨後春筍般眾多的公立圖書館硬體建築,則是看了聯合報報導洪建全基金會的幕後推手簡靜惠女士的故事,才了解其來龍去脈。

而後在初創的金馬獎國際影展中看了一些中外電影。那時的觀影工具書便是聯經版黃仁編著如同牛津辭典般厚重的《世界電影名導演集》與志文版李幼新編寫的《威尼斯/坎城影展》。黃仁先生於一九四七年自福州搭船來台灣,在港口等船期間因無聊而看了許多電影,卻不小心成為影迷,之後在台北媒體影劇版工作,成為台灣影評界的開創者之一。舊時我居住島群的電影院在島中央的梅石,因交通不便,假日來回沿著曲折蜿蜒的公路,與家人徒步至戲院看電影成為我少年時期美好的回憶,孩子們一路上嬉鬧,可謂漫步而驚心。之後在國際影展觀影場合則常見到蓬鬆著醒目銀白長髮的李幼新在戲院裡穿梭,心中便向他致以崇高的敬意與謝意。

法國新浪潮的電影導演中,尚盧高達是一位不易親近的導演,他的作品在網路上也都可以搜尋得到。不只是因為內容題材的智性取向,也是因為其表現方法的後設與疏離,刻意不讓觀眾融入劇情中,而需要在漆黑的戲院中懸梁刺股全程保持理性思辨。相對的,同時代的電影導演的作品,包括安妮華達、楚浮、傑克德米、夏布洛、以及以喋喋不休的對話與議論愛情見長的侯麥,在電影的敘述語言上並未走得那麼遠,至少還保留了說故事傳統的邏輯與節奏。新浪潮之後,法國電影進入百家爭鳴的年代,傑作爭出,令人目不暇給,是影迷不容錯過的饗宴,其中最引世人矚目的當屬高達與楚浮。

雖然早期的短片曾取材法國小說家莫泊桑的作品,高達首部長篇電影《斷了氣》就將對白與劇情割離,日常絮語與故事主線無必然相關,獨立的片段織就一段段精巧的吉光片羽,電影中楊波貝蒙玩世不恭的形象使他成為年輕人的新偶像。

之後他拍了《女人就是女人》則向美國音樂劇電影致敬,這也符合包括高達在內的《電影筆記》這一批法國影評人對美國類型電影的推崇,不吝於讚美驚悚電影導演希區考克,並發展出攝影機鋼筆論與電影作者論。

不同於大多電影導演作品的政治社會狀況多為故事背景,高達的電影則直接討論社會現況,更不諱言在電影中透過角色之口發抒導演本身的政治立場。以公共衛生指標而言,一九六零年代我們島群的大多家庭都還沒有家用浴缸與室內廁衛設備,而那時法國經濟正高速發展,一般家庭家用廁衛設備裝設已達百分之五十,但也造成嚴重貧富不均,埋下引發社會動盪五月風暴的種子。長達二十年的越戰則在電視的每日新聞裡為我們佐餐,反越戰學生運動點燃罷工潮的引信,那些年我正在讀九年一貫教育的小學與國中。這時期他的代表作有《我所知道她的二三事》、《中國女人》、《周末》三部曲,這三部作品被影評人標示為影史上最危險的電影,也是想要了解高達所思所想的入門磚。世人又因他的作品引起激辯,陷入為人生而藝術還是為藝術而人生的無盡迴圈。

由於積極以電影創作介入社會,思想過於激進,而電影語言又前衛得令觀眾坐立不安,即使盛名如高達,他的許多電影在自由開放的法國也遭遇無片商願意發行上映的窘境,更遑論其他國家。因此在台灣的國際影展也多年未見其作品,直到多年以後才在國際影展見到他消弱了直接政治批判的大螢幕作品,即一九八三年獲得威尼斯影展金獅獎的《芳名卡門》。革命的煙硝散去,深具古典音樂與繪畫藝術品味的高達再度回歸。

在現當代藝文史上法國創作者一直勇於創新且創立新典範。長期旅居巴黎的愛爾蘭作家喬艾斯寫下小說作品《芬尼根的守夜》之後,文學創作的敘事規則已無法回頭的被徹底顛覆。而電影作為時間性的藝術形式,在往前推進的敘述語言上也無可避免的捲入其中。文學上作為實驗性質最尖銳的現代詩則必然成為浪潮之尖端,也就是說每一首詩的創作必然涵蓋形式的展現與革新。當代中文詩的創作者在詩的形式上的嘗試也卓有成效,最突出的詩人自屬夏宇。在《腹語術》中他將中文支解而後重新組裝拼貼,一如高達在影像上的實驗,是一種關鍵性的存在,一座中文詩創作的分水嶺。

二零一零年高達以《電影社會主義》中快速的剪接再度挑戰人們觀影的極限。二零一四年的《告別語言》再次向世人呈現了前衛實驗如何與詩意並存,無怪乎許多影評人稱高達為坎城影展裡神一般的存在。

如果閱讀形塑一個人的人格,閱讀電影亦然,電影導演高達藉由影像與音響讓我們更接近這世界部分的真實,而高達的電影具體而微的素描了當代法蘭西知識份子思想樣貌的形成背景與其發展。高達對電影的看法對許多影迷有深遠影響,也形成世代典範。最典型的說法就是導演楚浮所說:「世界電影史可以區分為高達之前的電影與高達之後的電影。┘他二零一八年的掩卷之作《影像之書》可說是高達版的電影史,為他畢生喜愛的創作媒介做了深情的回顧,也為他自己的人生做了最佳的註腳。

光影二三事/ 文:謝昭華

- 2024-10-28

潮來潮往一如時間永不停歇。

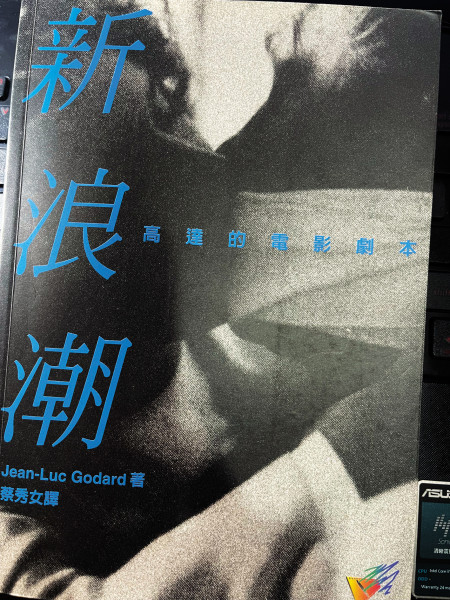

高達電影劇本書封