十年前,我以燈塔為研究主題寫成碩士論文,之後有關燈塔的書及報導,便會特別關注要找來讀讀。過去曾說了一句覺得不太恰當的話,我說:「每一座燈塔都有故事,只是缺少紀錄。」對於自己的貧乏想來覺得汗顏,紀錄一直都在,只是缺少發現,於是持續的「讀」燈塔。

「東引島燈塔」今年是120歲,走過悠長歲月的東引島燈塔,外觀及周邊的環境變化不大,可以從1904年的老照片中得知。最近這些日子在教室裡說故事,選了燈塔為主題的多文本閱讀,於是將家裡及辦公室書架,有關燈塔的書全找來閱讀,統整後成為一個個故事,說給學生們聽,看得出來學生是喜歡這些故事的。

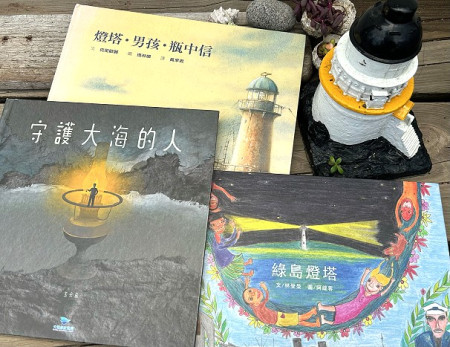

《燈塔·男孩·瓶中信》繪本,2010年出版,書中的主角喬弟,跟爸爸住在燈塔裡,喬弟唯一的朋友是大海,大海餽贈禮物給喬弟中有許多造型各異的漂流木,但喬弟除了大海,他更想有人類的朋友,於是收集各式各樣的玻璃瓶,裡面放一張字條寫著:「大海另一邊有人嗎?」每天向大海拋出瓶中信,終於,喬弟也收到大海的另一邊飄來的瓶中信,紙條裡寫著:「我叫歐希恩娜,住在大海的另一邊。」於是,他們要見面了,故事發生在大海兩端、兩座燈塔裡的孩子想要「捨棄孤單,尋找友誼」的故事。繪本每一頁畫面的處理都以大面積的溫暖黃,點綴著海洋藍,讀著像是冬日裡手捧著「火籠」般的溫暖。

《綠島燈塔》繪本的作者是林登榮老師,他是一個國小退休的老師,畫家阿緹蓉繪圖充滿了童趣,綠島燈塔的建立,是因為在1937年美國的「胡佛總統號」在綠島擱淺,美國人感念綠島人的援手及熱情,透過紅十字總會捐款出資建造,建造燈塔是綠島的大事,現代化的建築也讓全島人都歡欣鼓舞。這也像是小島上的東引島燈塔,1901年的英國蘇布倫號行經小島的鐵坑附近,小島地形地質,水深潮暢、群礁拱抱,因觸及暗礁船身破裂而沈船,於是久議未決建造燈塔計畫,便於次年動工。

《守護大海的人》繪本作者玉米辰,玉米辰以燈塔守的子女為第一人稱,來書寫故事,故事中的父親是每一個「燈塔人」的化身,在燈塔裡工作並生活自給自足,釣魚、種菜、擦拭燈具、修理器具等,生了急病也因風浪過大無法到本島就醫,無邊無際的孤獨及想念家人,當調差時孩子跟著轉學,國小階段念五、六所學校也稀鬆平常,孩子在燈塔出生,有時也跟在身邊一起守塔,有著心理強大的素質,似乎是每一個守塔人的樣貌。本書由交通部航港局在2021年出版,使用手工紙當成媒材,用手撕和搓揉等技法呈現獨特紙張紋路,來描繪燈塔的優美塔型及大海上時而波濤洶湧;時而平靜如湖的樣貌。繪本中有一隻「普通燕鷗」常出現在有海、有燈塔的畫面中,增加閱讀繪本趣味性及可看性,這是一本有質感的繪本,圖與文都非常吸引人閱讀。

《台灣燈塔的故事》2006年出版,由葉倫會老師編著,是財政部海關博物館創館館長,資深的導覽解說員。葉倫會走訪各處的燈塔,寫燈塔周邊生態、燈塔人、燈塔歷史及趣聞,書中提到第一座的燈塔是三貂角燈塔,看到三貂角地名,想到女兒小時候放學回家跟我們說了一個笑話,她說她的社會科老師每次講到「三貂角」地名時,總念成「三豹角」,她一直都知道老師念錯,但從不敢糾正老師。這則笑話一直在我們家裡流傳,另一個角度看,有了這個笑話,卻更鞏固了家人間的情感,一講到「三豹角」便會爆出會心的大笑。

葉倫會寫到鼻頭角燈塔,在燈塔路上的紫珠誤植成爵床花,紫珠實際上是馬鞭草科與爵床科的植物差異很大。還記錄了彭佳嶼燈塔旁的台灣野百合開花到結果時期,花莖的角度變化十分特殊,來回2次180度,稱為「2π運動」。 百合花的生命週期變化,讓讀者讀來也感受大自然的奧秘。

燈塔所在之處幾乎是風景無敵好的地方,正如《守燈塔的家族》繪本導讀中,曹俊彥老師說的:「燈塔是一般人覺得神祕的地方,他座落在不容易到達的『天涯』、『海角』,燈塔令人羨慕的,是它所在的位置一定是海闊天空,景致是超級的好,而燈塔建築的造型與色彩,在守護者的盡心保養下,永遠在碧海藍天、滾滾白浪與翠波奇岩形成的美景中,展現其優美及雅致。」

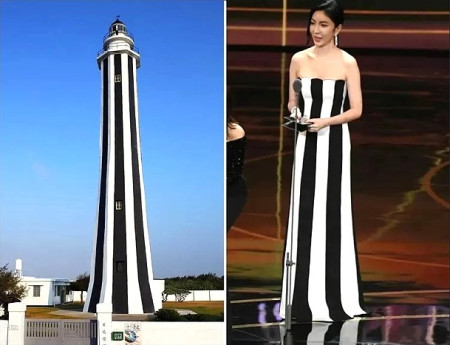

芳苑燈塔位於彰化芳苑鄉王功漁港旁,是一座外形深具有美感的燈塔,像一位高挑名模穿著黑白直條紋禮服且裙襬搖搖,名演員楊謹華以《華燈初上》入圍第57屆金鐘獎「戲劇類女主角獎」時,頒獎典禮上所穿禮服被網友稱「撞衫」彰化「芳苑燈塔」,引發彰化鄉親熱烈討論,家鄉有一座摩登燈塔也與有榮焉。「芳苑燈塔」建於西元1983年,是全台第二年輕的一座燈塔,在導覽界有「全台最時尚燈塔」的稱號,醒目的直線黑白相間條紋配色,幫助漁船在日間辨識。

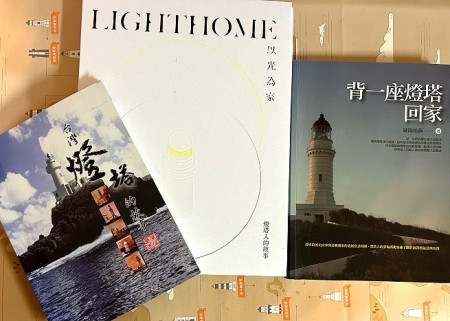

另外有兩本書是交通部航港局出版,一本是2015年出版的《背一座燈塔回家》作者歐陽柏燕,再來是2022年出版《以光為家-燈塔人的故事》,兩本書寫的都是「燈塔人」的故事,燈塔人諸從光老先生1922年出生最為長壽,孤獨、漂泊、流浪、守候,之後異鄉成故鄉,一顆心才安定下來,這是他們老燈塔人的共同姿態。

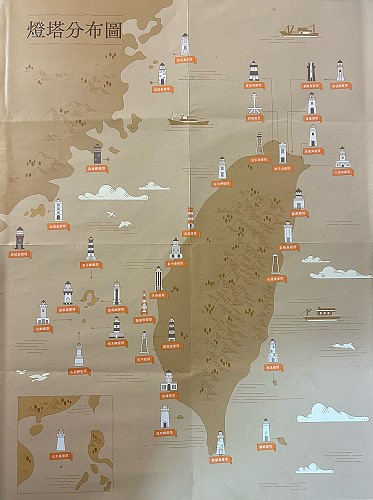

全台36座燈塔中最年輕的燈塔是南沙太平島的太平島燈塔,建造於2015年,而最資深的燈塔便是澎湖漁翁島燈塔,製作燈塔模型手藝神乎其技的計永德便是在漁翁島燈塔出生,當初父親計福根在漁翁島燈塔守塔,家族祖孫三代中有七位燈塔人,曾在東引島燈塔服務的柏文法主任便是計永德的外甥,計永德一邊守塔、一邊製作燈塔模型,完成一座又一座的燈塔模型,不論調去哪一座燈塔,都有這件有意義的事要做,讓燈塔守的工作不再覺得單調寂寞了。

小島有兩位燈塔人,從沒有在家鄉守過塔,但是卻守了全台灣無數座燈塔,他們是阮鳳舞及黃湧生兩位東引人,阮鳳舞的父親阮水蓮是東引島燈塔第三任華人主任管理員,在東引島燈塔出生的阮鳳舞,舉家遷台後,也加入了燈塔守的行列,他跑遍全國的每一座燈塔,喜歡歷史的他,寫下一篇又一篇的燈塔故事,在他眼中彭佳嶼燈塔是他覺得最美的一座燈塔,便寫下了《彭佳嶼的過去與現在》一書,彭佳嶼的地質地形、鳥類的遷徙、魚兒的洄游在阮鳳舞的筆下,即使是單調的小島也豐腴了起來。

黃湧生離開東引小島後到澎湖離島守塔,一家人也遷居馬公,在東吉島燈塔待了超過25年以上,黃湧生說每回走上塔頂,看著世界最美的藍天碧海,還有一望無際的青翠草原,便想起故鄉東引島,彷彿是當想起家鄉,家鄉就在眼前。守燈塔的日子大部分的人都覺得難熬,黃湧生說東引就是一座孤島,但小島培養他單純個性、耐得住寂寞,認為:「孤寂的島,單調的生活,是需要一顆純淨的心來面對。」。

閱讀燈塔,同時也讀人、讀物跟讀景。

作家廖鴻基說,小時候的志願是「巡山人」或「燈塔看守人」,母親不解的問他,廖鴻基便說可以看山看海,母親嚴肅認真的說,看山看海玩玩可以,當工作會很辛苦,而廖鴻基明白自己追求的是獨處,自己跟自己對話,所以去守塔或巡山是自在的。

常漫步小島燈塔,閒坐崖邊,有時遊客如織喧嘩不已,大部分的日子只有守塔人,默默的值班守燈,而真正善於獨處的是在天涯海角一隅的燈塔,守塔人來來去去,調差退休,風景依然在,燈塔依舊在山巔岬頂探望守候著。

讀燈塔/陳翠玲

- 2024-06-17

246歲的漁翁島燈塔-2024年6月的桌曆 。

全國36座燈塔分布圖。

燈塔書。

燈塔摺頁。

燈塔繪本。

轉載壹頻新聞網,特此感謝。