【福州晚報訊】在羅源縣東北部群山環抱中,千禧年古村中房鎮嶺兜村靜臥於河洋溪畔。羅寧古官道穿村而過,村內古民居錯落有致,石橋古樹掩映如畫。

眼下,嶺兜村傳統村落集中連片整治示範工程正在進行中。這座因古道而興的傳統村落,即將再次迎來新生。

古橋連古亭,承載千秋史

蜿蜒流淌的河洋溪如一條絲帶繞村而過。村尾溪水流轉處,一座石橋橫臥溪上,與溪畔的烏桕古樹相依成景。

石橋名曰轉水橋,建於宋元豐七年(1084),是一座單墩雙孔的石砌平樑橋。橋樑上依稀可辨的「嶺兜」「元豐七年」「募眾籌石」等字樣,述說著鄉民同心築橋的往事。

橋頭有一木亭為轉水亭。依橋頭石碑所載,此亭建於明嘉靖十四年(1535),於清乾隆七年(1742)重修。亭面寬12.3米,進深5.3米,高4米。前廊與橋相連,可供往來行人休憩。因亭內供奉陳靖姑,又被稱為「陳靖姑轉水亭」。

相傳陳靖姑出生於唐代閩中,家世巫謔,神異通幻。其夫劉杞,曾任羅源巡檢。隨夫來羅的陳靖姑常與義妹林九娘、李三娘一道,為民治病除害。

陳靖姑一生扶胎救產、保赤佑童,後來被尊為「婦幼保護神」。明清時期,陳靖姑香火逐漸傳入台灣。位於嶺兜村的陳靖姑轉水亭,也是陳靖姑信俗文化的重要載體之一。

2008年,陳靖姑信俗文化被列入國家非物質文化遺產名錄。如今,這項信俗更成為兩岸文化交流的重要連結。 2025年『海峽論壇·陳靖姑文化活動週』中,兩岸信眾共祭『奶娘』,再次印證了兩岸同根同源、割捨不斷的文化血脈。

古道憶繁華,商旅往來頻

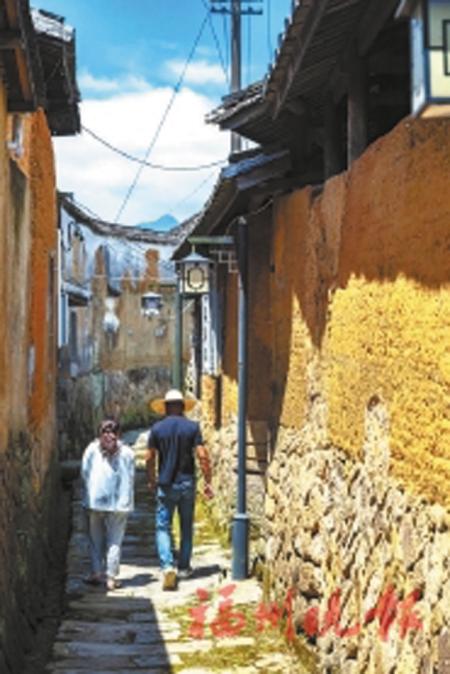

穿過轉水橋,便踏入村居最集中的區域。一條由石板鋪就的古道,串聯起十幾座夯土與青磚疊加的古民居。這條古道,就是連接羅源與寧德的羅寧古官道。

羅寧古官道建於唐玄宗天寶年間,經北宋鋪石修路、南宋延線改道、明清設亭建舖,成為連通福州、寧德和浙江的主要通道。

如今,行走在古官道,透過石板的印記,彷彿仍能窺見數百年前古官道的繁華。這裡曾是舉子進京趕考必經之地,也是閩東瓷器、茶葉外運的商貿走廊。

黃玠浩的祖屋位於古官道邊。他告訴記者,這處古厝有著兩百年的歷史,他從小便生活在這裡。古厝面向古官道一側的土牆上,有一處寬約2公尺的開口,木窗緊閉。他介紹,這裡曾經是個商鋪,面向古官道上來往的商旅,兜售茶水小食等。

古時從福州往寧德方向,途經轉水橋後,上千級古道石階陡然攀升,宛如天梯懸掛於峭壁之間,商旅至此無不喘息駐足。嶺兜這座『過路村莊』,也默默見證了無數書生的抱負與商賈的榮衰。

民風多淳樸,代代相傳承

嶺兜村民風淳樸,村民多以耕讀傳家,以勤儉為本。村中家戶戶都姓黃,村內有村規族訓,代代傳承。

相傳嶺兜黃氏為江夏虎丘黃氏始祖黃敦之後。黃敦於唐乾寧初(894—898)隨王審知入閩,其後世黃珠攜子黃亮(開基祖)遷入羅源嶺兜。

至今,村裡仍保留著黃氏祖廳。祖廳為清式祠堂建築,坐北向南,佔地面積1500平方米,平面呈長方形,依序由天井、大殿、戲台、香樓、看台組成。大殿面闊三間,進深五柱。殿前刻有一副楹聯「文獻接中原數十代名臣世裔,衣冠自南宋幾千年喬木人家」。殿外天井,有兩對旗桿歇。這裡也曾出過清光緒年間戊寅科鄉試第一名,大殿上方掛有「解元」等多個牌匾。

嶺兜村歷來重視古建築的保護。除了黃氏祖廳,村內保留至今的明清古民居還有十多處。

連片再整治,古村展新顏

近年來,在羅源縣委縣政府的重視下,中房鎮對嶺兜村古建築、古民宅進行了保護性修繕。今年,羅源縣傳統村落集中連續整治計畫正式啟動,將對白塔、起步、中房等鄉鎮的傳統村落進行集中整治,以一條古道串聯兩大片區,並持續向北延伸,與寧德蕉城集中連環示範區形成大連片。

據介紹,根據專案規劃,在中房片區,將對嶺兜至滿盾千年古道、沿線古厝、河道等進行環境修復,此外,還將對嶺兜村內的5座古民居進行修復、活化,提昇村內基礎設施,打造文化廣場、休閒驛站等。

「按照計劃,2025年底前將完成項目清單中明確的傳統建築修繕工程,推進村落建築風貌品質提升,進一步優化村莊人居環境。透過整治,把古樹、古村、古橋、古亭、古官道串聯在一起,形成連片效應,實現『古道連古村、古煥新顏鎮的目標,讓擁有新歷史村落。

羅源嶺兜村:古橋古亭古官道 千年古村古韻濃

- 2025-07-22

古橋連古亭,溪畔綠樹掩映。

羅寧古官道穿村而過。