飛機緩緩爬升,空中飛舞的行雲,在凝定的瞬間,舞姿如此輕盈自在。飛機正向日本靠北的邊界飛行,這趟本來揪伴的行程,落單了。雖然機艙滿載旅行的人,我坐在逼窄位置上,眼睛貼在玻璃窗上,有些寂寞。隨著飛機快速旋轉,腳傷後腫脹帶來的不適,我開始懷念年輕時的旅行。那是二十多年前舊事。1996年的初秋,我帶簡單行囊,一個人小島飛到拉撒,那是我獨旅的起手點。那種忐忑不安、勇敢前行的顢頇,至今難忘。

1、現在的人們,遇見迷茫時會想到出去旅行,對應那樣的年代,我們面對生命困頓時,不是這樣的。這除了延續父母節儉習慣外,某種島嶼的思維影響面對問題的能力。就像有人老問我,怎樣處理心裡黑洞時,「別無它法,靠自己走出去」我說。我是藝術家性格的人,喜歡夢想,對良善與仁慈有所渴望。這與公務體系框架中,講究權力、操控、聽話,重視團隊利益,有些矛盾。宗教旅行給了獨處的機會,觀照心靈的需求,讓我學習面對困境,不折騰、不折磨自己。宗教旅行讓我思考,我職業理想中不只有辭職,而是重新在這個框架中,一步步成長成我想要自已的模樣。

故事是這樣發生,三十多歲的我,一個基層公務員,二個小孩的媽媽,生活圈在郵票大小地方移動,辦公室到家裡只需要一小段路,但我總待在辦公室加班,即便遇見很爛的長官,十年長期職場霸凌,也沒有實現我的職業理想—辭職。我以為這樣熬著、忍著,前方就有人把路指給我看,事實不是這樣。就在我任職「鐵飯碗」十年之後,一樁莫名官司,讓我翻了筋斗,倒掛在了峭壁懸崖中,崖上沒有人。小島慣有說三道四的日常,連年幼的孩子,也陷入暴風圈中,我能怎麼辦呢?

這時一本名為《一位法國女子在西藏》的書,走進我的眼簾。因此我覺得必須做點「不一樣的事」,來轉移內耗的心情事。我的內心裡湧出無數次去西藏的衝動,但種種限制成了止步的理由。「有比這個更糟的嗎?」當我決定要去西藏時,連家人都也不說了。多年之後,我仍然記得從四川到拉薩飛行途中,面對巨幅天空下,那隱隱滾動雲層下,一片片大戈壁,「天地之間最高就是這樣,不用害怕了」我想。

其實,彼時的我對藏傳佛教,一無所知;對蓮花生大師生平與教義,一無所知;對西藏的一切,包括高原反應,唐朝文成公主和親的故事,一無所知。對我而言,那是一趟膽怯、孤獨的行旅,像機場旋轉台上行李箱,獨自穿越狹長人與機器間,經驗陌生、經驗彎路,經驗獨自在軌道中旋轉,直到機器停止。「當年的我年輕自在,時光任我喜迎攀爬」威爾斯詩人Dylan Thomas名作《羊齒山》,我記住這句話。

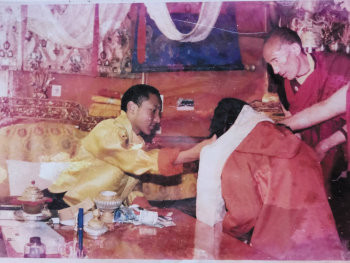

故事就是這樣發生。我從不知道有高原反應,從踏上海拔3700米布達拉宮木土造十三層的寺院,巴士司機以倒車方式爬上蜿蜒路徑,我踩踏木造地板發出了嘎嘎響聲,眾多我不認識神像,我忽略的經過。在楚布寺遇見,我不知道有活佛轉世傳承第十七是大寶法王。彼時十三歲的他,黝黑皮膚、莊嚴面容,「他像千年老人」當下,我是這般想。於是我拾起白色哈達,追隨前面的人,亦步亦趨獻上哈達。在進入楚布寺途中,張媽媽沿路啜泣,是喜極而泣嗎?我並不知道。

這座立於千山之巔,匯集萬水之源的美麗聖城,有著說不完的古老記憶。人們說:這兒是天路的盡頭,等待朝聖的靈魂;這兒是世界的屋脊,飄揚信仰的經幡。我喜歡這兒美麗的格桑花映襯藏民純樸笑容;我喜歡這兒雅魯藏布江洗滌信徒虔誠心靈。我喜歡這兒天特別藍,亮亮堂的日照。我更歡喜來到這兒,讓我通過大山大海,找到了自己擺渡人。這兒眾多寺廟經殿上傳誦宗教梵音,牽引我不斷續朝聖行旅,次年尼泊爾,再來的印度、不丹……。

那些年我翻越西馬拉雅山腳下的國度,像推起了我心靈依附旋轉門,我走了進去,把我的悲傷說給裡面眾神聽。宗教梵音如寓言般帶我走出,那段人生風暴。

2、「還有什麼新鮮事?」我想起了我〈八千里路雲和月〉旅行散文。2006年3月,我獨自從小島到西安,合體藏族仁波切、Kitty和一位為罹癌妻子祈福的男子,同樣泰國籍華人。我們從西安搭乘32人座袖珍飛機到達西寧,再開車橫越湟中、瑪多、清水河,抵達玉樹,玉樹出發到達藏地曩謙縣,那時我手上握著好幾張機票、船票和車票,都是我一個人的,這是見證了那段是曲折行程。那段旅行是冒險的:我得了高山症,嚴重到肺積水會死去程度,但我仍然只揹著氧氣,並沒有打算提前還程。那段旅程是有驚無險的:載我們車輛是信徒捐贈新車,駕駛者不知到雪地,需要裝冰橇,撞山了。而我在回程途中,因為路邊如廁,曾被滾滾黃沙煙沒。Kitty是那段旅途中,我的旅伴,我們住在仁波切的家裡,那是一塊不需要洗澡的地方。Kitty有些古怪,喜歡神通,喜歡晝夜不分黏著仁波求法,是喜法也貪法的女子。

年輕時總在旅行中,結識不同的人。她們中有年長者,比如,九華山朝聖的虹姨,她那趟朝聖回來後,出家了。西藏途中張媽媽,我們相約在大寶法王十七歲時,再次西藏見,但十七歲的大寶法王,已經出走到印度了。尼泊爾旅行中遇見秀玲,不丹朝聖的旅行遇見秀霞。秀玲是倔強修行者,她為了錯過一個很普通的讀經架,回頭走了幾十公里。秀霞個兒不大、眼眸專注,是個剃光頭的在家居士。她們都是我旅行中旅伴,她們都是佛教徒,精神層面多與物資慾望,少了旅行者的喧鬧,適合了獨行的我。

3、日本北海道的雪,傍晚抵達地面,濕濕冷冷,白色銀花開滿整個灌木叢。西藏高原縱谷鑿蝕山壁,流動著潺潺雪水聲,太陽射出耀眼光芒在日喀則山後緩緩下沉。不同山體不同地貌,不同的街道不同文明,雪有了不同的把戲和花招。

在日本小樽,一個女孩勾住我的手臂,像母女般親密。那年,我在南京某旅店房間,敲門而來是虹姨,五十五開外的年齡,在朝山行旅中,我也勾著她的手臂,像母女般親密。不,有人撰文說:「我在路途中,遇到一對母女…」所有必逝浮華之物,在時間滑落之後,都站回自己位置了。我望著虹姨出家前,寄放海老屋一箱佛書,迄今從未打開。那,虹姨呢?

冬至到了,東一叢西一叢,南北各一叢黃色野菊花,靜靜地柱立石牆旁,我每年路過,總要對她凝視,那是我曾遇見在行旅中的你。

「妳是我在佛前求來旅伴」虹姨說。

《我曾遇見在行旅中的你》/文:劉枝蓮

- 2024-12-30

作者與第十七世噶瑪巴·鄔金欽列多傑與西藏楚布寺。

日本北海道雪域街景。