前幾日,幾位審核閩東語教學影片的委員線上會議,討論「打工」一詞閩東語的講法?大家莫衷一是,一時之間找不到貼切的對應。此詞據說源自香港,而後傳到廣東,泛指內地到沿海一帶工作的農民。輾轉到台灣後,已悄悄潛入日常用語,特別是學生族群,課餘兼職貼補學費,概以「打工」稱之。與此對應的馬祖話,有人提到「半工半讀」,但似乎過於正式,與現在流行的「打工」語意,形式與內容都有些許差異。

舊時馬祖,謀生之道不外乎漁農,以及由此衍伸的雇傭關係。人們終其一生,大抵僅從事一種行業,甚少轉行,也極少有其他「打工」機會。那時,各村各澳都有「做(糸孟)」的漁產大戶,以定置網圍捕蝦皮,曬乾運至福州、溫州,甚至越過台灣海峽載到「雞籠」販售。

「做(糹孟)」分工精細,除了有專屬船隻「(糸孟)艚」,以及煠蝦鮮的作坊「(糸孟)寮」之外,船主通常身兼「老(糸孟)」,負責掌舵與決定收、放網的時間與地點;「徛山」司岸上事務,包括(才岡)蝦米、曝蝦米、洗網、染網、絞索結繩等雜事;「出海」顧名思義,指的是短褲赤足,在船上勾網、拉網,近距離與風浪搏鬥的壯漢。其他還有記帳的「總簿」、煮食的「總舖」等,海上岸上,林林總總,一艘「(糸孟)艚」約莫攏集十多位伙計,各司其職,幾乎是已島上最大規模的民營企業了。

每年九月,「做(糸孟)」季開始,漁家稱「辦季頭」,其中一項重要工作是「拍楸」,奮力將十多張大網一一固定海底,巨大的網口會隨浪潮轉換方位,接納如雲霧一般從四面八方湧來的蝦米黨。「拍楸」工序繁重,十幾位伙計不足應付,必須另行召募七、八位臨時工,連續出海十天左右,才能為來年的豐收打下基礎。

記得幼時,務農的父親每年都被牛角或鐵板的漁家「傭」去「拍楸」。工資一天一百元,外加一餐蓬萊米炊飯配帶漁滑湯,由舢舨搖櫓送到船上,這種待遇可是一年一度僅有的優渥外水。「拍楸」是體力活,眾人齊聲唱號,共同使力,將一人高的竹樁一吋一吋鑿入海底。有人機巧偷懶,喊聲很大卻不出力;父親老實,十天折騰下來,已是力竭聲嘶,有若大病一場躺在床上。母親說「乏力」了,食幾帖「黃蜱力草」無效,趕緊託人購來豬尾巴,燉花生、老酒,連吃三條,終於能下床走動。父親說:「這外水伓好掙,汝若無出力,明年東家就勿傭汝了!」

看來「拍楸」應是馬祖最早的「打工」類型,不僅要求受雇者信譽良好,拚上老命之外,還得自備豬尾巴!

國軍來了以後,兩岸砲火相向,老一輩口中的厝裡變成匪區,頻繁往來的錨纜斷然停駛,魚獲、鹹味不再運往對岸,日常所需轉向遙遠的台灣購買。從此島嶼裡裡外外與以前大不相同,「錨纜」「(糸孟)艚」、「徛山」、「拍楸」,這些古舊的詞彙,逐漸退出人們的日常,新的語詞不斷滋生,「兩個聲」、「指導員」、「民防隊」、「徛衛兵」、「演習」…,持續主導島民的作息。即便「打工」形式,也有了不同的樣貌。

我的一位國小同學,小學甫畢業即在村工所當「村丁」,政府不給薪水,而是挨家挨戶每月收5元權充工資。我們村小才四十多戶,每月就二百多元。因此,他不時去幫臨時有事的民防隊員代班,擦槍(每枝5元)、站哨(二小時10元),多少賺一點外水。此事被鄰村的民防隊打聽到了,居然也來約他代班,最遠曾經去過山隴跟牛角。他說:「也不是那麼好賺,一切還得看指導員臉色!」

那個年代,許多人國小畢業即不再升學,男生要麼學手藝,糕餅店是首選,其次為餐館與理髮店;要麼從軍,小小年紀就應馬防部之召,保送到遙遠的金門,就讀第三士校。女生由於是「別儂儂(別人的人)」,讀完小學已是萬幸(通常比男生年長)。畢業典禮次日,即刻到早已安排好的商家「徛店」,就此開始人生第一份工作。雜貨店、冰果店、飲食店、撞球店、租書店,都可見到她們的身姿,在滿街草綠軍服的人群之中,雖然粗布衣裙,仍是目光焦點,幾年下來,為東家賺得缽滿盆滿。

這期間,正是馬祖人大舉遷台之時。那些原本已在島上各就其位的年輕男女,受到這波熱潮鼓舞,也紛紛脫離糕餅店、冰果店、理髮店的學徒生涯,渡海去台,為自己的未來尋找更多可能。他們分散在北台灣大小工廠,上班、加班,再上班、加班,看不到碧藍的大海,也吹不到熟悉的海風。一天的勞累之後,午夜夢迴,不免想到與自己年齡相若的台灣囝,男生揹書包、戴大盤帽,女生齊耳短髮、長裙及膝,與他們擦身而過,偷望一眼,意味深長的奔向各自的白天與夜晚。

那時,有所謂「建教合作」的政策,學校媒介職場,白天工作,夜間上學,有些工廠甚至提供宿舍分租。於是台北的景文工商、強恕中學,桃園的成功工商、育達商職,還有其他設有夜校、補校的高中職,都為失學的馬祖囝,敞開「半工半讀」的大門。及至後來,他們更上層樓,續入大學夜間部,白天的工作無奇不有,晚上有志一同回到日光燈下,與睡魔對抗,撐開眼皮,也撐過五年的大學時光。

所以,對於四、五年級的馬祖人而言,「半工半讀」是一句隔海傳來充滿魔力的召喚,也是一代人離開島嶼的通關密語。在每一班開往基隆的補給船上,你都可見到,才剛剛國中畢業的男女學生,提著簡單行囊,稚氣未脫,對前景充滿夢想和希望。他們說:「我去台灣半工半讀!」

話題扯遠了!言歸正傳,「打工」的馬祖話,到底怎麼說?

【打工,馬祖話怎麼說?】/劉宏文

- 2024-05-27

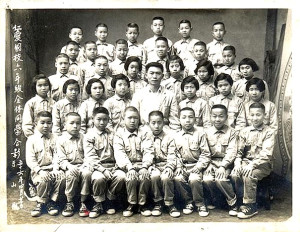

仁愛國小師生。(1967)

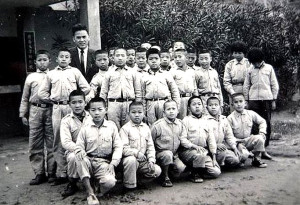

坂里國小師生。(1965)

復興國校。(1965)

補給船。(約1960)

橋仔漁網(北藝大漁業調查2022)