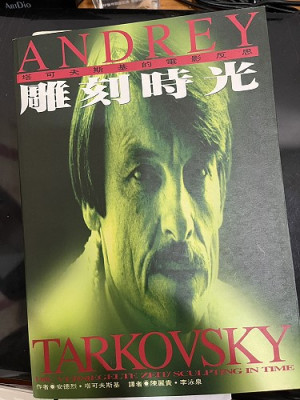

艾森斯坦強調鏡頭經由剪接相互碰撞而產生意義,另一位創作思維不同的電影導演是塔可夫斯基,他認為鏡頭細碎的剪接會破壞電影表達情緒的完整,甚至使電影喪失與其他藝術相異的特性。因此塔氏電影語言是以攝影機移動的長鏡頭來表達導演的意念,不經過剪接的鏡頭才能完整傳達敘述者的感情與所欲表述的生活吉光片羽,不因鏡頭中斷所干擾。

好的藝術家與作品不只是情感抒發,更會使觀者思考,塔可夫斯基是其典型。與俄羅斯電影的前行者不同的是,塔氏出生於蘇聯時期的一九三二年,在執政者意識形態的箝制下創作。從國立全蘇電影學院學生時期的畢業作《壓路機與小提琴》中即可窺見其不依賴鏡頭剪接的獨創影像敘述語言,此作並獲得紐約學生影展首獎。

一九六二年他由學院畢業次年意外獲得一部其他導演拍了一半難以為繼的電影拍攝機會,那就是《伊凡的少年時代》。他將劇本大幅更動重新拍攝,不以單純的故事敘述為重點而另闢蹊徑。此作品獲得那年威尼斯影展最高榮譽金獅獎,使他年紀輕輕即聲譽鵲起,令所有創作者欽羨不已。

這部電影根據一九五七年的短篇小說所改編,描述蘇聯與德國戰爭中,十二歲男孩伊凡在母親與姊姊死於戰爭之後加入游擊隊,對抗納粹德軍的歷程。整部電影沒有戰爭鏡頭,以少年伊凡的性格塑造過程為主要內容,描述他從一個天真無邪的兒童因戰亂中家庭變故而性格產生巨大的轉變。片首伊凡身為軍事斥候表現出的冷靜與果決,待他見到熟悉的軍官立即表現出親密孺慕的感情,令人鼻酸。雖然歷經生死交關,畢竟,他還是一個需要父母親關愛的孩子。此情此景,在中東與世界各地烽火連天的國度裡一再發生。不用說一九五零年代馬祖列島因兩岸砲擊不斷,多少島民死於砲擊之下,或在全島遍布岸邊的地雷雷區中誤觸死傷,一夕之間使家庭分崩離析;近者每日見到電視新聞裡報導的加薩走廊的戰爭慘況,平民流離失所,其中塑造了多少個少年伊凡?

除了政治社會環境之外,如同所有青少年一般,家庭因素也對塔可夫斯基產生糾葛。自小父母離異,他與妹妹與母親共同生活,但頗負盛名的詩人父親對他的創作仍有深層影響。曾出版詩集《降雪之前》、《給大地以塵世之物》、《冬日》的父親阿爾謝尼‧塔可夫斯基是東方語言翻譯家,早期作品深受俄羅斯白銀時代文學的影響。在塔氏自傳性濃厚的電影作品《鏡子》中由父親親自朗讀其詩作,這些詩作是整部電影有機的一部分,不只是陪襯而已。《明亮的日子》(一九四二年)一詩,內容描述詩人的童年回憶:

「石頭依偎茉莉花旁。/石下埋有寶藏/父親站在小路旁/那是一個明亮又明亮的日子……我從未再有過/比那時更多的幸福/我從未再有過/比那時更多的幸福/回到那裡已不可能/傾訴出來亦不能夠/就像是被幸福所溢滿/在這座天堂花園。」(熊宗慧譯)

塔氏父親的詩作在台灣較少見到,也未有完整中文譯本,他在《尤蒂莉絲》一詩中呈現了對家庭變故只能無言接受的孩子心聲,有此詩可以稍稍了解塔氏父子之間的糾葛與連結:

「另一種有著異樣裝扮的靈魂/一邊奔跑,一邊燃燒/從猜疑奔向希望/它純潔而透明,像燃燒的酒精/轉瞬即逝……/只留下桌上的那枝丁香/永存在記憶中」(熊宗慧譯)

因為具有國際聲譽,塔可夫斯基成為少數蘇聯境內可以出國創作者之一。一九八三年的《鄉愁》在義大利拍攝,一九八六年的《犧牲》在瑞典拍攝,使他完全成為國際化的電影導演。

少年/謝昭華

- 2024-05-13