馬祖國際藝術島這兩屆以來,一直在挑戰的一件事,就是在地的參與。這也是《飲.馬祖七杯酒》很希望在其中穿針引線的一個原因,畢竟隨著台北愛樂文教基金會入駐與小島旦成立,馬祖的表演藝術相對於視覺藝術或是裝置藝術,其實是更容易讓島民參與與欣賞的載體。

這次《飲.馬祖七杯酒》的操作,不同以往先寫好劇本後,再邀台馬兩地的演員來演。這樣操作參與人員的重複度高,招募演員的範圍也相對的鎖在同溫層,較難擴展。梅石演藝廳開幕在即,需要的幕前幕後表演人才,有一定的量體,就算不在台上演出,能讓更多的居民參與到有專業團隊協助完成的演出,一定對增加島嶼居民參與藝術的認知有所助益。

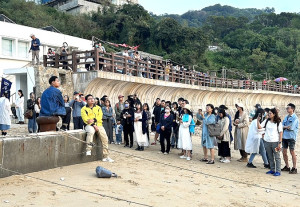

藝術來自於生活,此話不假,這次以老酒作為表演藝術的主題,就是在作「產業」與「藝術」的交會。讓演出發生在澳口、大宅、聚落、體育場、餐廳、酒館、廢棄的養雞場,一邊享受天光與景色,一方面將藝術與產業、觀光、飲食結合。藝術不再是一個難以企及的黑盒風景,而是一種唾手可得的文化體驗。

《飲.馬祖七杯酒》的「文化體驗劇場」命題,希望能夠讓觀眾在五感之間體會老酒與母語之美。要體驗,就一定得靠近,一定得及時,一定要有溫度,所以觀眾跟演員之間幾乎不存在界線,比如在《西尾場—葬禮》、《牛角場—婚宴》這兩個地方,觀眾也成為送行與迎親的隊伍,可以在行動之間,成為劇中人,經由儀式的設計也成為演出的一部分,共餐更拉近了參與者彼此之間的距離。這樣的形式,真正的實踐【島嶼上的劇場】,具體驗性、觀光性、發散性與公共參與性。也可以複製到各島的各村落,挖掘地方特色,連結導遊與旅行社,讓來到馬祖的遊客,可以感受到更深刻聚落特色與人親土親。

不需要兩年一度,也不需要龐大資金,可重複展演,也可因著時事與參與者的不同,抽換內容,且達到各島的文化平權發聲,也為了未來定目劇的人才培養跟題材萃取,慢慢聚焦。定目劇或是馬祖心情記事系列節目,依賴強大的劇場技術,燈光、舞台、影像、服裝、音響,需要樣樣俱全,依靠外來專業人才的比例很大,所有的元素都必須被精密計算,所有部門必須同時運轉,才能創造劇場幻境,一個被精心打造、主觀詮釋的「故事」。而在造就璀璨聲光的那一刻時,需要所有參與者放下手上一切,聚精會神的配合,對所有參演者皆是「斜槓」身分的現況,其實有所衝突與矛盾。劇場本身有集權化與場域去脈絡化的特質,但是能夠讓觀賞者,在兩個小時之內,觀賞吸收經過挑選、精煉與濃縮的資訊,也是一場令人難忘的精彩。

不過藉由第二屆馬祖國際藝術島,小島旦有幸參與策展的機會,聯合台北愛樂文教基金會長期投資的表演藝術資源,讓同一主題的作品,一次展現「環境體驗型」、「劇場旗艦型」及「影視傳播型」(MV)等不同形式,因應不同的條件與資源,提供不同的表現。「環境體驗型」可結合環境與店家,互動性強,可以各島各聚落為主場。「劇場旗艦型」必然發生在交通資源跟人流都更為集中的南竿,可輸出更具指標性的文化內容,打造商業價值與品牌形象。「影視傳播型」可以將在各村各島發生的演出紀錄下來,藉由網路無時間空間限制的傳播與流傳,也有助於讓未上島的人感受到小島之美。

在比以往更有限的資源下,不僅擴散場域、增加演出人數也增加演出場次,台北愛樂與小島旦,為藝術島提供出這樣豐滿且有餘韻的作品,其價值已超越標案數字可以估量。

文化體驗與定目劇的兩種思考路徑 文/謝淑靖

- 2023-11-23

圖:曹重偉