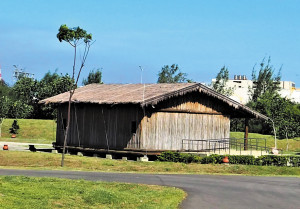

趁著疫情趨緩之際,與外子重拾旅遊腳步,到八里賞景散心,在十三行博物館附近的考古公園,看見一間樸實無華的竹管草厝,在藍天、白雲、綠地襯托下,散發出濃濃的鄉土風情。這種以茅草、竹管搭蓋的草厝,是昔日農村常見的房屋,由於其所需的建材,在當時是隨處可採集,且幾乎不必花錢購買,因而經濟較不好的人家,就會蓋間草厝當住宅,如今隨著時代的改變,散發古早味的草厝,已成為鄉野獨特而美麗的景緻,甚至是熱門打卡地標或是知名的旅遊勝地……

荷蘭羊角村的草厝

荷蘭羊角村,素有北方威尼斯的美稱,觸目所及皆是縱橫交錯的流水、橫跨水面的精緻木橋,以及座落在花木扶疏、綠草如茵上如童話般的草厝;搭乘小船循著水道穿梭,一邊欣賞田園詩意般的風光,一邊享受小橋、流水、人家的靜謐優雅,身心靈得到無比滿足與療癒。

羊角村最吸睛的是那以傳統工法建造,有復古風煙囪、美麗窗櫺、屋頂堆疊蘆葦的磚牆草厝,每一棟皆絕美氣派又浪漫夢幻,簡直是「草厝界的LV」。導遊說,蘆葦是當地特有的植物,用來鋪蓋屋頂,既防雨防曬又堅固耐用,可三、四十年不用更換。羊角村以前是泥炭主要產地,泥工生活不易,便使用蘆葦來建構房舍,現今蘆葦已成昂貴的天然建材,昔日茅草小屋搖身變成豪宅,許多醫生、律師、工程師等高收入階層,在此購屋置產,做為退休或度假處所,從而讓如詩如畫的草厝,成為羊角村一道最亮麗的風景線。

洞里薩湖的草船

洞里薩湖是柬埔寨境內的淡水湖泊,來此旅遊,雖看不到如仙境般的美景,卻可看到一群頗具傳奇色彩的「水上人家」。地陪說:「此處的居民大多數是越南裔,他們沒有身份證,沒有國籍,以船為家,所有食衣住行……等日常活動,皆在濁黃的水上完成,那些用木板、鐵皮、廢輪胎搭建的漂浮建物,有住家、餐廳、學校、醫院、警察局……。」

環顧四周,湖面上大大小小的船屋,隨波浪搖擺蕩漾,形成別具特色的水上聚落景觀,其中一艘停於湖邊、包覆著茅草的船屋,讓人忍不住多看數眼,用茅草、樹枝、竹子組建的棲身之所,簡單、簡陋中又展現能抵擋風雨的穩固,毫無照明設備的船內,似乎沒有一件像樣的家俱,坐在船頭正在幫幼兒餵食的婦人,當我們的船隻靠近時,她回頭揮揮手,臉上掛著不向命運低頭的燦爛笑容。或許,這種充滿生命力的笑容,就是水上人家面對生活的態度。

深坑林家草厝

林家草厝,是位於深坑偏遠山區的隱藏版祕境,我與外子趁著風和日麗的好天氣,依循茶山古道的導覽圖,前往祕境尋幽打卡。

茶山古道,是早年深坑茶農來往於木柵的要道,至今已有百年歷史,除一部分是水泥步道外,其餘皆是保持原始風貌的土階、木階,穿行其間,除領略古道之美外,亦能體會先民篳路藍縷的辛苦與智慧。且沿途綠蔭遮陽、蟲鳴鳥叫不絕於耳,讓人即使汗流浹背、氣喘吁吁,腳步仍輕鬆無比。

歷經一個多小時的漫長山路,就在以為「山重水複疑無路」之際,一片綠油油稻田豁然映入眼簾,頓時有「柳暗花明又一村」的欣喜,而傳說中的林家草厝,隱身在美麗山林間,安逸恬適的氛圍,讓來訪的人,猶如走進世外桃源般,忘卻所有塵世煩擾。

白茅草覆頂、土磚砌牆的草厝,已在山中悠悠度過百餘個春夏秋冬,擺放在屋簷下的農具及庭院的曬茶用品,顯示主人是以耕田種茶營生,雖然是過著「山中無曆日,寒盡不知年」的現代陶淵明生活,卻相當熱情、好客,一直招呼我們喝茶,並指出洗手間的位置。閒聊中,主人的神情、言談,均流露出對草厝濃厚的感情,也是這份守護與疼惜自己土地的執著,感動了一群來自各地的熱心志工與山友,除修復步道外,還扛著工具,從山腳下徒步走到海拔四百公尺的草厝,幫主人修繕,並定期更換茅草,讓這幢看似滄桑的草厝,至今仍屹立於歲月洪流中,訴說曾有的光陰故事。

記憶裡的草厝

小時候住的草厝,是以竹子、稻草、泥土搭建而成,屋頂因是鋪蓋稻草、甘蔗葉,每逢下雨天,屋內就到處滴滴答答,鼠輩也三不五時鑽洞進屋肆虐,對生活造成諸多困擾。

草厝雖簡陋,卻是我們的避風港、溫暖的窩;因此,每次出門,母親總用大鑰匙鎖上。有天中午,母親帶著剛放學的我進到屋裡,驚見一名瘦黑男子正用手抓起鍋裡的地瓜飯往嘴裡塞,被當場逮到的男子,嚇得淚流滿面,說他肚子真的好餓才會闖空門,請母親千萬不要報警。驚魂未定的母親,雖生氣男子把我們剛重新砌好的泥土牆拆破一個大洞,也不忍多加苛責,便讓他離去,只是瞧見男子又從大洞爬出去,母親還是生氣地罵出聲。

隨著家裡經濟逐漸好轉,草厝改建成磚瓦房,雨天屋頂不會再漏水,老鼠也無法到處鑽洞,更不會被拆牆闖空門,當年雖沒有相機可將草厝打卡留存,但那段住在草厝的日子,卻已典藏在記憶深處……。

草厝的故事/李玲茹

- 2023-07-26