一、祖先的腳步

北竿鄉自古以來即為馬祖列島漁產重要產區,除了少量上等魚類,當日趕鮮,運往一海之隔的大陸販售,多數漁獲,包括:蝦皮、鯷魚、丁香魚、墨魚、帶魚乃至黃魚等,皆以鹽醃漬,擇期「錨纜」載至福州、泉州等地,批售給當地的「伢人(中間商)」。

因此,鹽的需求量極大,歷代漁民因爭購醃鹽時有紛爭傳出。清同治八年(1869),閩浙總督為了規範購鹽秩序,特於北竿島豎立兩座鹽碑,昭告漁民:「何處之船配何處之鹽,不容紛爭!」一座設在塘岐,另一座即豎立橋仔村境,現同春號中藥鋪遺址右側。一島而有兩座鹽碑,在閩東沿海諸島之中,實屬罕見。

到了清光緒三十一年(1905),清廷組織「漁業會」,建立產銷秩序,防止漁業紛爭。「漁業會」統計,包括南北竿、東湧、東沙、白犬在內,共有一千六百多家漁戶。配鹽方面,北竿島旺季可達一萬五千擔,居各島之冠,由此可見北竿漁產之盛。

民國二十三年,國民政府在北竿塘岐鹽倉(今塘岐國小)設置「竿西聯保辦公處」,管轄南竿、北竿、大坵、高登等地區,可見當時北竿因漁產豐盛,已為馬祖列島的政經中心。民國三十三年年五月,橋仔鄉紳鄭壽齡先生擔任「橋仔塘岐」保長,邀請梅花鄉親黃震,籌組「橋仔漁業公司(民間泛稱源生號)」,主要從事往來福州與北竿間的人貨運輸及漁獲買賣,全盛時期,擁有十三艘錨纜船,最大的「鄭成利號」有五十總噸。「源生號」在梅花擁有「春元錢莊」,生意擴及連江、羅源、寧德等地,所開銀票可在浙江、福建沿海一帶兌換支付。

清末民初,流傳於長樂民間的一闕方言詩〈梅花漁民出山詩〉,描述漁民行船捕魚的辛酸艱苦。全文共一百二十二對,一千七百零八字,其中屢屢述及,梅花漁民越海往北竿捕魚的盛況。詩說:

「夏季毛(無)艡望冬季,北竿做(糸孟)頗安康。」

「因為冬季毛(無)海討,心想欲出橋仔山;船仱裝了就起身,橋仔澳地值千金;大澳帝爺元帥廟,澳仔玄帝大王宮。」

此詩說明,大陸「梅花鎮」漁民,每年都會往北竿撈捕蝦皮,民間稱為「做(糸孟)」。他們八、九月就來北竿,在塘岐、橋仔搭草寮,辦季頭、打楸、定置漁網,捕蝦皮與帶魚,直到隔年三、四月才離開。相對而言,在地人通常選擇投資額較小的「討小海」,舢舨搖櫓在近岸「放縺」、「圍繒」。

國軍來馬以後,兩岸砲火對峙,斷絕往來。梅花人不再來北竿,以跨海運輸為業的「源生號」錨纜船隊,一夕之間解體。漁獲禁絕運往大陸,也間接影響到在地漁民的銷售型態,商家、公務員、駐軍成了主要銷售對象,與昔日「統購統銷」一律輸往大陸的情況大為不同。

民國四十五年,馬祖成立「戰地政務委員會」,實施軍管。當時的漁民包括北竿在內,除了面臨「有魚賣不出去」的壓力,老舊漁船與沿襲自清代以來傳統的漁作方式,也限制了漁獲產出。政府開始組織民間社團「漁會」,一方面設置冰廠,收購漁獲轉往台灣販售;另一方面,結合「農復會」力量,引進柴油引擎,將風帆與搖櫓為動力的漁船改為機器發動,並提供無息貸款,協助漁民購置總噸位較大的漁船。第一批裝置裕隆野馬引擎的漁船,政委會命名為「中興號」及「民有號」。

民國四十七年夏天某日,九歲的后澳村童王國清,剛從山上撿豬菜回來,一邊拭汗,一邊拿水瓢往水缸掏水解渴,突然聽到南澳傳來「噗噗」的聲音,一艘沒有蓬帆的漁船正繞過芹角,漸漸駛近南澳,船頭兩側紅漆「民有」二字,非常醒目。村子裡鞭炮大發,聲震屋宇,船主是「蘭妹(陳兆福)」,那是后澳最早配備動力引擎的漁船,村人無以名之,逕呼「馬達」。從此,后澳村及北竿所有漁村,陸續升級到機動漁船的時代。

二、做(糸孟)

機動漁船引入馬祖以後,馬祖各鄉各鄉各島仍沿襲傳統,以捕蝦皮為漁獲大宗,北竿自不例外,除后澳外,其他各村澳皆有二、三艘漁船「做(糸孟)」捕蝦皮。

「做(糸孟)」分工細密,有專屬漁船「(糸孟)艚」,有加工廠「(糸孟)寮」,有記帳的「總簿」,有負責出海的「下江」,有炊煮打雜的「伙長」,當然還有俗稱船老大的「老(舟太)」。這些器具與人事,都要投入本錢,因此島上「做(糸孟)」的多是各村大戶。

蝦皮季從立秋開始,開季前的準備工作叫「辦季頭」,先在深海處把「楸(樁)」打入海底,用以綁定袋形巨網,日夜張口,等待蝦皮群泅入。漁人便可好整以暇,打撈陷入網囊、包括蝦皮在內的各式魚獲。

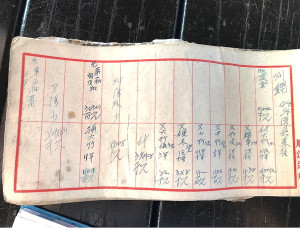

民國四十年代,一冊北竿漁家「數簿(帳冊)」記載,「辦季頭」所需耗材及花費,包括:打索(竹篾與稻草絞成的三股粗索) 、做楸母(椎狀竹器打入泥灘固定網具)、綁艋窗(撐起網口的方形竹架)、接斗(撞擊楸母的直木),最後才是雇人「打楸」。七、八個壯漢搭船出海,合力拉斗,一次又一次上下撞擊,將楸母鎚入二、三十米深的泥質海底。一艘船若佈十張網,就須打入二十個楸,至少得耗五、六天。等到一切就緒,真正掛網捕蝦皮,大概要一個月之後了。

蝦皮季期間,漁人每天至少出海一次,查看網底有無艡(魚獲)?漁人會在每日洋流最緩的退潮低點,把握漲潮前短暫時間,駛船靠近,長篙勾住網囊,幾個人合力拉上艙板,隨即解開尾端的繩結,蝦皮與各式魚獲,洩流而出,艙板上堆得像座小山。若問,其他時辰難道不能出海撈網?漁人會說:「(勿會)使!流野大,拔無力懸!」意思是:「不行啦,大海看似平靜,其實暗潮洶湧,牽引力道之大,即便是空網,單憑船上七、八人,絕對拉不上來。」

所以,漁家以前有「出早連做晡」的講法,退潮若在早上六點,出海收一回,下次退潮是下午六點,又可再收一次;退潮點若在夜間,為了多收漁獲,經常趁著月色再趕一番潮水。國軍來了以後,白天限縮出海與返航時間,夜間禁止出海,「出早連做晡」一日兩收的機會,就更為稀貴了。

民國五十年代,農復會將尼龍漁網引進馬祖,取代了粗重易腐,且須染整、曝曬的苧麻漁網;玻璃纖維的塗抹技術,也延長了木構漁船使用年限。漁具更新,帶動蝦皮豐收,村內空地、學校操場,所見之處都鋪上竹筴曬蝦皮。特等蝦皮水煮不加鹽,一百斤曬乾後剩二十斤乾貨;甲等加鹽八斤,一百斤曬四十斤;乙等加十一斤鹽,丙等加十四斤鹽。等級不同,售價有差。由國軍輔導會統購統銷,那是北竿蝦皮的黃金年代,白沙、橋仔各有兩艘專門撈捕蝦皮的「(糸孟)艚」。

民國六十年開始,台灣東港、澎湖蝦皮業興起,馬祖僅在冬天生產的蝦皮,經過加工運到台灣,無論是「辦季頭」的前置作業,還是煮、曬、包裝、運輸的產製過程,耗時費工,生產成本非常高。一艘漁船有七、八位夥計,一年所得平分下來,所得無幾,根本不足養家活口,幾乎是「做一年、虧一年」。加上大陸漁船時而入侵馬祖水域,破壞漁網與偷取漁獲的事件,時而發生,漁民損失慘重卻又投訴無門。

六十年代末期,各村「做(糸孟)」捕蝦皮的漁船銳減,漁民紛紛到台灣的工廠賺食,收入穩定,又可免於砲火威脅,以及搏命風浪的凶險。

三、討小海

除了「做大(糸孟)」的漁村大戶,一般漁民大多是「討小海」。「討小海」大多在近岸,魚船較小,依季節更迭而有不同漁獲。春季「圍繒」捕丁香魚、鯷魚,一般都以舢舨搖櫓,端午以後捕鯧魚,八月以後捕白力魚、黃魚,冬季則有帶魚、鰻魚。

北竿漁民有一口訣:「南流瓜,北流帶,西流鰻,東流沒蜀頭!」瓜是就黃魚。東引黃魚出現在四、五月,游到北竿已是八月以後。黃魚白天沉在海底,夜間浮出覓食。過了農曆七月半,漁船就「出寮」,趁著月色出海,海流從南邊的尼姑山湧來,漁船飽張蓬帆,利用風力,順著潮流拉網,剛好把逆游往南的黃魚套入網內,最多時一晚可撈獲千餘尾。

捕鯧魚、黃魚都有專用魚網。鯧魚網的眼較大,白力魚、黃魚的網眼較小,馬祖話稱「密仔」。一艘漁船大概六到八人不等,每人五到六張網左右。民國三十六年前後,有一次在三連嶼附近,鯧魚滿網還未來的及收,一群鯊魚撲上來「衝網」,眼看著群鯊嚙咬,水花翻湧,一陣混亂,損失幾十張

專題報導/櫓聲已遠:北竿漁業回顧(上) 文/劉宏文

- 2023-01-15

▲辦季頭帳冊。(圖片由劉宏文翻拍)

▲中興號漁船。(圖片來源:連江縣文獻中心)

▲錨纜。(圖片來源:連江縣文獻中心)