2016-04-15南方日報作者:林湧浩

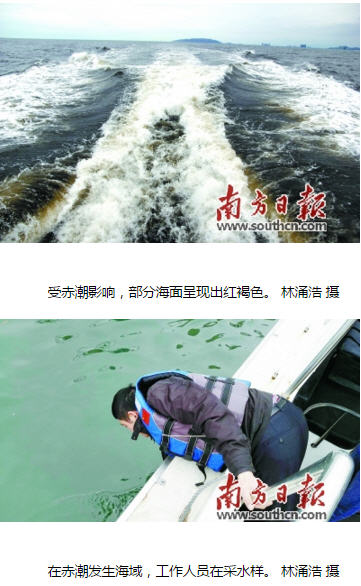

2月中旬以來,惠州及周邊海域發生了近年來規模最大、時間持續較長的赤潮現象,惠東雙月灣的“藍眼淚”更是刷爆了朋友圈。赤潮的發生引起惠州市政府高度重視,也引起市民的廣泛關注。據惠州市海洋與漁業局通報,此次赤潮監測到的3種藻類均為無毒藻種,未對海水水質和漁業生產造成影響,監測站位海水無機氮、無機磷指標均保持一類海水水質標準。

惠州海洋部門邀請了多位省內專家進行現場考察和研討。在接受南方日報記者採訪時,專家指出,引發赤潮發生的原因有多種,而且海水的流動性較大,惠州海域發生赤潮不代表就是惠州海域水質下降所引起。目前,國際上尚無解決赤潮的辦法,只能繼續進行監控和預警。南方日報記者 林湧浩

範圍之大時間之長史上罕見

根據市海洋與漁業局通報,本次赤潮始發於2月17日,分為兩個階段,其中2月18日至29日主要發生在紅海灣和平海灣海域,為紅色赤潮藻引起,2月26日面積達到最高值,為140平方公里,相當於惠州海域的3%。到2月29日,第一階段的赤潮完全消退。

3月4日—5日,大亞灣、平海灣和紅海灣海域再次發生由紅色赤潮藻引發的赤潮,隨後又分別監測到新的赤潮藻種中肋骨條藻和夜光藻。

“雖然這幾天下暴雨,在一定程度上促進了赤潮的消退,但是很難確定是否還會反復發生。”市海洋與漁業局有關負責人介紹,截至13日,赤潮面積仍有18平方公里,仍未明顯消退,或將持續一段時間。

赤潮的發生引起惠州市政府的高度重視,也引起市民的廣泛關注。惠州市一度啟動赤潮災害Ⅱ級(較重)應急回應,海洋部門至今堅持“一日一監測、一日一匯總、一日一會商、一日一發佈”,並邀請省內知名專家現場研究和分析發展趨勢。

此次赤潮發生在2月,至今已持續近2個月,時間之長、範圍之廣、情況之反復在歷史上比較少見。不過該負責人介紹,本次赤潮紅色赤潮藻、中肋骨條藻、夜光藻3種藻類均為無毒,未對海水水質和漁業生產造成影響。“從2月18日至今連續監測結果顯示,所有站位元海水常規水質指標檢測結果無異常,無機氮、無機磷指標達到一類海水水質標準;也未收到因赤潮導致的魚類死亡報告,漁業生產情況正常。”

專家:廣東海域每年發生赤潮8—10次

赤潮是最為常見的海洋災害之一,廣東海域每年發生赤潮8—10次。赤潮的發生,是否意味著海洋環境品質的下降?

聯合國政府間海委會赤潮專家組委員,暨南大學赤潮與海洋生物學研究中心主任、博士生導師呂頌輝教授表示,赤潮的發生自古已有。不過其越來越多發生,與人類的活動確實有關。尤其是人類活動導致全球性的氣候變暖,化肥的過度使用和廢水排放,造成環境的污染,水體氮磷含量的增加等。不過從單次赤潮的發生,並不能簡單地判斷其是否因水環境變化所引起。

“海洋就像人一樣,時不時會生病,引發的原因有很多,很複雜。”呂頌輝表示,引發赤潮的浮游生物有六七十種,他們的特徵也各不同,在不同季節不同環境下都有可能出現不同藻類引發的赤潮。此外,由於海水的流動性強,惠州及周邊海域發生赤潮,也不能代表就是當地環境所直接引起。近兩月以來,海水無機氮、無機磷指標始終保持一類海水水質標準,也在一定程度上說明了這個問題。

呂頌輝表示,此次赤潮中,三種藻類均為廣東海域常見赤潮藻,季節和氣溫等因素變化都有可能引發赤潮,具體發生原因暫時未明。

“赤潮的發生與氣候有明顯的關係。”深圳市海洋環境與資源監測中心副主任、赤潮研究專家周凱表示,從近十多年的資料來看,氣候異常的年份,一般赤潮發生次數就比較多。受厄爾尼諾現象影響,今年的氣候異常明顯,此次赤潮的發生或與此有一定的關係。

省海洋與漁業環境監測預報中心副主任張亮表示,赤潮是一種常見的現象,紅色赤潮藻從20世紀90年代在我省出現以來,還沒有造成災害性影響。而中肋骨條藻和夜光藻也屬無毒藻,不會對海洋環境及生物造成明顯危害,群眾不必驚慌。

■花絮

市民致電海洋局想追“藍眼淚”

夜光藻在夜間會發出藍色的螢光,被稱為“藍眼淚”。日前在雙月灣出現並被遊客拍下後,一度在網路上廣為流傳。

“哪裡還有‘藍眼淚’?能不能預測一下明天哪裡能看到‘藍眼淚’?我們想去拍攝!”在市海洋與漁業局工作人員正為赤潮的監測、分析等工作忙得團團轉時,每天都有市民打來電話諮詢夜光藻的最新動向和區位,希望能夠親睹“藍眼淚”的奇觀。“有人追颱風,有人追潮水,沒想到還有人追赤潮。”市海洋與漁業局辦公室負責人說。

“其實夜光藻在海上是很常見的,我們出海的人就經常看到。不過因為發生在海上,市民很少能看到,所以覺得稀奇。”呂頌輝說,去年珠海情侶路附近海域也出現過連片的夜光藻,當地旅行社還借此開設了“一夜遊”的旅遊產品。

新聞來源:http://hz.southcn.com/content/2016-04/15/content_145983356.htm

史上罕見!廣東惠州海域發生近年來規模最大赤潮--南方日報

- 2016-04-15