每年夏季到初秋是毒蛇最活躍的時期,氣溫升高促使蛇類活動頻繁,特別在潮濕草叢、林地、溪邊等陰涼處;無論是從事農耕工作、登山健行、露營野餐,或僅是在住家周圍巡視環境,加上近年戶外活動風行,皆可能因不慎踩到、驚擾或無意中接近蛇類而發生咬傷事件。

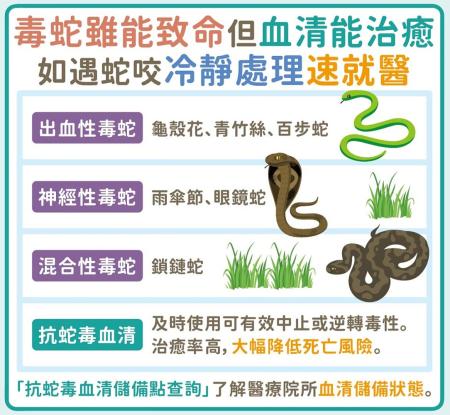

根據衛生福利疾病管制署統計,2017至2021年間臺灣每年約有近千人因蛇咬傷,其中以龜殼花、眼鏡蛇、雨傘節、百步蛇和赤尾鮐(鎖鏈蛇)等為最常見的毒蛇類型。這些蛇毒分為神經毒、出血毒與混合毒三大類,嚴重者可能導致肌肉壞死、凝血障礙、呼吸衰竭,甚至死亡。

蛇毒血清是什麼?人人都可以打嗎?

許多人誤以為只要被毒蛇咬傷,就一定要施打「蛇毒血清」,但事實並非如此。

蛇毒血清是由馬隻或其他動物注射少量蛇毒後,所產生的抗體製成的生物製劑。它具有中和蛇毒的效果,是治療毒蛇咬傷的重要藥物之一。但由於3血清是來自動物血液中的抗體提煉,可能含有其他可充當免疫原的血清蛋白質,部分病人施打後可能出現過敏、發燒、蕁麻疹,甚至可能引發「過敏性休克(anaphylaxis)」,需在醫療人員密切監測下小心使用。

因此,蛇毒血清並非預防性用藥,也不是萬靈丹,是否使用需由醫師根據病患的臨床表現(如腫脹程度、出血現象、神經症狀等)、咬傷部位、毒蛇種類等條件綜合判斷。若蛇傷症狀輕微、非毒蛇咬傷、或非該類蛇毒對應之血清,皆可能不建議施打。

那遇到毒蛇該怎麼辦?

牢記「5要5不」保命關鍵!

為了讓民眾能在第一時間正確應對毒蛇咬傷事件,特別整理出簡單易記的「5要5不」原則,幫助大家提升防蛇意識與急救處理觀念:

【應對蛇傷 5要原則】

要記下蛇的外觀與特徵:如顏色、花紋、體型,有助醫師判別施打正確血清。

要視為毒蛇咬傷處理:在無法或尚未鑑定是否有毒的情況下,一律以毒蛇咬傷之急救準則處理。

要脫飾品避免肢體腫脹:儘速將手上的戒指、手鐲、手錶和首飾等物品取下,以防止更大的傷害。

要包傷口上緣固定患肢:可使用繃帶、毛巾簡單包紮固定於傷口上緣,減緩毒素擴散,切勿綁太緊以免阻斷血流。

要保持冷靜盡速就醫:切勿驚慌,應盡速就醫或撥打119,且避免劇烈移動與奔跑而加速毒素擴散。

【防蛇咬 5不原則】

不割開傷口:恐加速傷口惡化,甚至造成死亡。

不用嘴吸出毒液:錯誤處理恐加劇傷口感染與毒素擴散。

不冰敷:避免組織壞死。

不飲酒或刺激性飲料:避免加速毒液作用。

不延誤送醫:即使傷口不痛,也可能潛藏危機,延誤可能錯過黃金治療期。

目前台灣有哪些蛇毒血清?

依其傷害機制可分為下列三種:

1、出血性毒蛇:龜殼花、青竹絲、百步蛇(毒性最強)

2、神經性毒蛇:雨傘節、眼鏡蛇

3、混合性毒蛇:鎖鏈蛇

全國各縣市有195家醫療院所儲備了抗蛇毒血清,民眾可透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」系統快速掌握就近醫療院所資訊,因此民眾發生蛇傷應立即撥打119或就醫,以爭取黃金治療時間。另本縣各醫療院所皆備有抗蛇毒血清,民眾可至連江縣衛生局官網查詢儲備情形(https://www.matsuhb.gov.tw/chhtml/download/6031),做好事前了解與準備,提升緊急應變效率,守護自身安全。

提醒您:預防永遠勝於治療!

儘管蛇毒血清是救命藥物之一,但最根本的還是要提升自我防範意識,避免與蛇類接觸。外出活動時,務必穿著適當裝備、避免單獨行動,若居家周圍常見蛇蹤,也建議清除雜草、廢棄物,並保持通風與清潔,減少蛇類棲息空間。

健康話題/預防蛇咬「5要5不」原則與認識蛇毒血清,關鍵時刻救你一命

- 2025-08-20