7月30日,第三屆馬祖國際藝術島策展主辦單位,假華山1914文化創意產業園區,辦理展前記者會。這說明了兩年一度的藝術展覽會即將開幕。記者會上我選擇「拍楸與庶民飲食(節)」的話題,配合相關的照片和大家分享。這些菜餚想必老鄉親都曾吃過,但有些名詞卻有陌生之感。今天就提供資料給大家做參考。

依常理而言,某物產若與當地民眾的生活息息相關,則物產的品名、特徵等知識,在地人必能如數家珍。有些鄉親會預測天氣,能觀察海流,那是因為得靠這些知識謀生,久而久之就習得此套看家本領。古文獻裡重要的家畜多有牝牡、年歲的專用字,這間接說明了,此類牲口對人們是極重要的資源。

馬祖的「拍楸」,其本質就是「打樁」或「碇賴」(ㄉㄧㄥˋㄌㄞ^,tingˋlai^)入海底,讓網具能牢繫其上,進而達到捕撈魚貨的目的。使用的網具有兩種,一為捕撈帶魚的「反繒」(ㄅㄟㄥˇ ㄖㄧㄥ,peingˇ jing)。另一為捕蝦皮的「糸孟(網)囝」(ㄇ廿ㄩ兀ˋ 兀ㄧㄤ+,moeyngˋ ngiang+)。前者的特點是能隨海流前後翻轉,所以稱之為「反」。「反繒」的意思就是「能前後反轉的魚網」。後者須加掛竹「窗」(ㄘㄡㄥ,tshoung),是專門捕撈蝦皮用的設施。

馬祖蝦皮的種類與名稱:

蝦鮮:(ㄏㄚ ㄑㄧㄝㄥ,ha tshieng)指剛剛從海中撈起的生鮮蝦皮,故得「鮮」之名號。此時若將它雜揉香蔥、地瓜粉油炸,那是一道人間極品。當時馬祖有美援牛油罐頭,用它油炸什物,其香味可穿透石牆。偏偏大人嫌其羶臊,但兒童卻吃得津津有味。遺憾的是,戒嚴時代管制照相機,此物未能及時拍攝留存,下次路過黃岐,若有機緣巧遇蝦鮮,必當拍照備用。

蝦飯:(ㄏㄚˇㄅㄨㄛㄥ^,haˇpuong^)指剛出鍋的蝦皮,此時的熟蝦皮需置於竹器,讓滷水滴盡,以便次日挑往空曠地曝曬。煮蝦皮的滷水,民眾視同珍饈,因為是高鹽份,不僅可做烹飪調味,同時也是曬魚乾前浸泡魚類的漬汁,老鄉們!您還記得「滷蝦蛄」沾酸醋的滋味嗎?這「滷水」可是我們思念家鄉之鑰啊。煮蝦皮馬祖話說「煠蝦鮮」(ㄙㄚㄏˇㄏㄚ ㄑㄧㄝㄥ,sahˇha tshieng)。加工過程必在[糸孟]寮(漁寮),利用「大灶遐鼎」來煮。(大灶遐鼎:砌在漁寮內的超大型土灶和鐵鍋。)

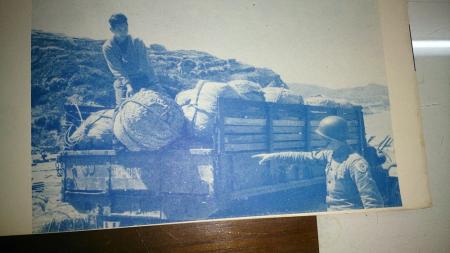

蝦米:(ㄏㄚ+ ㄇㄧ+,ha+ mi+),即華語的蝦皮,台、馬名稱不同,台灣市場稱的蝦米是指小蝦仁,而我們指的是曬乾蝦皮。因為實質名稱不同,故難免發生溝通困難。漁業榮景時代,漁家經常「透夜」(開夜車)趕工,曬乾的蝦皮得篩揀雜質,由漁會判定檔次高低之後,裝簍、噴漆(甲乙等第),擇日由軍用大卡車運往港口,躉載銷台。

裝蝦皮的大竹簍馬祖話說ㄅㄨㄛ^(puo^),棺木的單位名詞也說ㄅㄨㄛ^(puo^),汽車的單位名詞同之。為了區隔字義,我個人認為,竹編的裝蝦皮容器用「簿」,汽車的單位用「部」,安置大體的棺木用「步」。因為「步」是古代丈量長度的單位名詞,一步等於八尺餘,這個長度相當於成年人的身高。所以,一具棺木說寫成「蜀步棺材」,應是合理的。

閩東語小學堂/馬祖「拍楸」外一章 庶民飲食篇(上) 文:陳高志

- 2025-08-06

「拍楸」,其本質就是「打樁」入海底,讓網具能牢繫其上,進而達到捕撈魚貨的目的。

煠煮蝦皮

篩檢蝦皮

軍車載運外銷蝦皮