阿根廷作家波赫士(J.L Borges)在他著名的詩作《關於天賜的詩》裡寫著:「我心裡一直都在暗暗設想,天堂應該是圖書館的模樣…..」。書籍承載人類的智慧與靈魂,而世局持續變動與辯證,理想社會卻在如夢似幻迷茫慘澹的灰燼中逐漸頹圮。

如同閱讀書本一般,從十七歲時開始認真閱讀電影,我是受法國電影新浪潮與德國新電影提倡的攝影機鋼筆論影響的一代。由於看的大多是已受評論界肯定原創性高的作品,所以導演當時的年齡大都四、五十歲以上。經過三十多年,這些名導現多已年近八旬,也陸續有些人辭世,進入藝術經典殿堂。對現在的年輕人而言,這些名導演已經成為古典。我說的古典,不只是年齡,也指他們的作品內容與風格。德國導演文溫德斯(Wim Wenders)是其中典型,只是他至今仍然創作力旺盛,新作不輟,令人驚嘆。

文溫德斯與奧地利作家彼得漢德克(Peter Handke)之間的創作淵源極為深厚,互相影響。雖然兩者使用的媒介不同,前者用攝影機,後者用文字。溫德斯嘗試將文字影像化,而漢德克將流動的影像詩化為文字,在書頁的字裡行間發出間關鶯語的鳴囀。自從相機取代畫筆成為紀錄真實影像的圭臬,攝影機影像也成為探索與紀錄工具。對嚴肅看待創作的導演而言,紀實影像是重要的創作類型,許多著名導演都拍過大量紀錄片。溫德斯亦然,他的重要紀錄片作品如《尋找小津》(1985)、《樂士浮生錄》(1999)、《薩爾加多的凝視》(2014)等品類繁多質量俱佳。

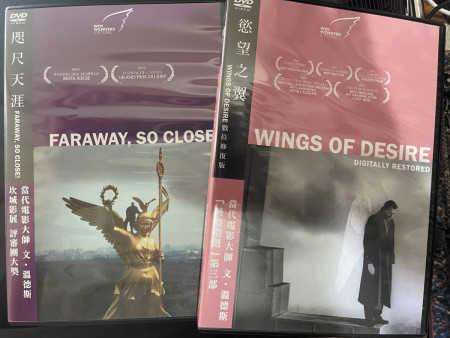

這位多產的導演其劇情片呈現原創劇本與由文學作品改編劇本兩類交替創作的現象,其中我最喜歡的作品是《慾望之翼》(1987)與其續作《咫尺天涯》(1993)。這兩部以冷戰結束前後為背景的電影其分界點為1989年11月9日柏林圍牆倒塌之日。在此之前,柏林市被美英法蘇四國託管,並因圍牆的砌造切割為東西柏林,並數次引發軍事衝突危機。喜歡這兩部電影的原因,自然與其題材背景與同為冷戰前哨的馬祖群島相似有關。我在此生活、閱讀與寫作,而島嶼在我出生之前就籠罩在森嚴的軍事管制氛圍中,海岸線滿佈鐵蒺藜與雷區,礁岩上鑿建密密麻麻的坑道崗哨與機槍口,空氣中充塞無所不在的肅殺氣息。

天地不仁,歷史上所有的人類戰爭都應被譴責。師大英語系梁一萍教授在評論我的詩集《熱帶氣旋升起》時認為詩人有如魚鷹,以飛行的目光俯視蒼生。與此相似的,溫德斯在這兩部電影裡以天使自天際俯視人間的角度滑行著攝影機鏡頭,觀眾彷彿聽見遠方雲霄響起宗教音樂清唱劇高亢清越的合唱。除了此創作發想之外,這兩部作品並無既定的劇本,而是導演編劇與劇組演員共同討論決定拍攝內容。小說家彼得漢德克也受邀撰寫其中對白,因此劇中天使們在柏林這座城市穿街過巷不斷重複的喃喃自語便流淌著詩的韻味,迷人且迷離。天使視角的黑白影像表現出祂們的世界,無聲、無欲、無悲喜的超脫塵世狀態,對比著凡人眼中以光線折射出色彩繁麗透明的俗世人間。

如同溫德斯一貫的公路電影敘述方式,故事隨著天使的腳步以散文般行雲流水的風格緩步前行著,並無劇烈動盪的劇情起伏與人物情感情緒的衝撞。其中一場天使在靜穆如天堂般的圖書館裡守護著閱讀與思考的人們場景,即是向詩人波赫士的詩作致敬,如本篇文首所摘錄。兩位天使降落凡間的方式,以及成為你我一般的凡人後的相異生涯結局,透露出導演對不同社會制度的隱微看法,尤其著墨於原屬東柏林市區人們深沉的失落感。即使在導演借鏡的如同美國黑色電影情節的末章,也以馬戲團空中飛人表演方式在地底坑道裡傳遞走私軍火,有著芭蕾舞蹈優雅複沓的節奏。四位天使分別演繹著美英法蘇四個佔領區的文化氛圍,讓觀眾按圖索驥。

「天使是信差,不是信息,人類才是世界的主體。┘文溫德斯透過天使的呢喃如是說。

流動的盛宴/文:謝昭華

- 2025-05-12

文溫德斯電影作品封面

書展一隅