(一)鯧魚

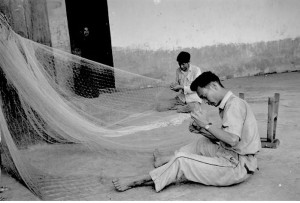

鯧魚網馬祖話稱「鯧魚縺」,早期苧麻編製,吃水後非常沉重,操作不易。五十年代改以尼龍材質,縺長約百米,網目5公分見寬,網綱綁浮楄,底下掛水泥製的沉錘,在海中如一塊巨大的簾幕,魚群經過,就被網住了。

捕鯧魚的季節從四月到九月,若遇農曆二十二、二十三、二十四,一天可出海兩次。北竿漁船出海的漁獲分配與南竿不同,南竿大多是打平夥,馬祖話叫「伯仲」,漁民按股投資漁船跟漁網,漁獲不論多少,皆按股分比例均分。北竿漁網規矩則是「各人下網各人得」,漁網為漁民私有,「老(舟大)」視天候、海況,決定下網數目,每人五或六張,一但訂下,大家按此數目下網,只許少不能多,網內魚獲歸漁網主人所有。

下網的順序以抽籤決定,抽到一號者下第一張網,二號者第二張,如此七、八個人輪過之後,第二輪以船上額外兼職者優先(掌舵的老(舟大)、保養機器者等),第三輪以後再輪回一號優先,依序下網。第二天出海,前一天抽到二號者提升到一號,原先的一號降為末尾,依此類推,每人都有第一張下網的機會,相當公平。

因此,北竿漁船回航,經常會有尷尬場面;同艘漁船,有人魚獲一、兩百斤,有人可能只得零星幾尾。特別是為捕群居習性的黃魚,差別尤其巨大。

(二)墨魚

墨魚在南竿、莒光及東引,多是張網捕獲,是「做大(糸孟)」或「討小海」的副產物。然而,北竿的后澳與塘岐,卻有專屬的漁具與漁船。

農曆三月開始,「清明見,穀雨發」,特別是穀雨到立夏之間,是墨魚盛產期。漁民以零點五公分寬的細長竹條編製墨魚籠。圓柱狀的墨魚籠長約一米、寬約六十公分,上下兩個開口,接上漏斗狀竹編,從兩端開口只能進不能出。柱身中間開一小窗,裝上開關方便取出陷入竹籠的墨魚。再取一段長約二十米的粗繩綁上浮標,每隔一米掛一只墨魚籠,下端繫一塊石頭,使下沉固定。如此十多段繩子,漂浮海面,就有百餘只墨魚籠在海面下等待墨魚進入陷阱。

墨魚隨潮水從東邊成群結隊而來,特別喜歡選在竹片上產卵,有時一籠就捕獲十多尾,籠子都塞滿了。兩、三個小時就收了滿滿一載墨魚。墨魚從小窗取出後,會在籠內留下一尾「做母」,引誘其它墨魚進入。

墨魚豐收盤給魚商,量多價賤,直接以籮筐計量,根本不用秤重。於是魚販盡量把籮筐塞滿滿的,一籮筐至少一百斤,但一律都算八十斤。收購的墨魚都剖開曬乾,商船載到台灣批給中盤商。墨魚季來了,幾乎動員全村婦女,剖墨魚、曬墨魚;若遇天雨,急忙撒上草木灰粉乾燥吸水。家家戶戶吃得都是「炊墨魚」,村人見面,嘴巴牙縫烏黑一片,瀰漫一股墨魚乾的腥臭味道。

(三)窩(糸孟)

北竿許多澳口都是沙岸,諸如坂里、午沙、塘岐、后澳等,都有綿長的沙灘,特別發展出「窩(糸孟)(或稱旺(糸孟)」的漁法,即現在人講的「牽罟」。尤其在夏天,風浪平靜,一群人在岸上,合力將大網從「江頭墘」拉上來,沙岸沒有礁石,不會刮破魚網。

老一輩說,站在村子高處,若望見海面亮光閃動,馬祖話叫「黨」,那是丁香、魺仔、白巾、或鯷魚的迴游群聚。這時,經驗豐富的「老(舟大)」會大喊:「有黨!有黨啊!黨來了!」漁人立刻划船出海撒網,近岸兜一圈,半圓狀的漁網開口向岸,岸上約有二、三十人(夥計),一邊唱號,一邊合力拉網繩,漁網逐漸收攏,一旁的魚簍已在等待即將來到的豐收。

由於魚網都以苧麻纖維編製,浸水後非常沉重,而且容易腐爛,常常因為漁獲太多,漁網爆裂,海面、沙灘盡是翻白肚的鯷魚(馬祖話:倒灘)。村裡老少大小,人人提著「五斤桶」撿魚。「五斤桶」原是盛牛油的馬口鐵,農復會轉發給貧戶的美援救濟品,牛油取出後的空罐,加裝鐵絲當提手,討沰、摜水、駁桶,都非常實用。

漁獲由船主按比例分給受雇的夥計,並無其他薪資。鯷魚、丁香魚,趁新鮮在大灶裡以鹽水「煠(汆燙)」過、撈起後撒在竹編軟莢上「曝」乾,再運到大陸去賣。

四、馬富號

北竿漁船大多是「兜片(近海)」作業,很少駛出大坵與高登附近的水域。總噸位大的「開片(遠海)」漁船多在外海,捕獲的魚種多、體型大,定置漁網被割斷偷盜也時有發生。

民國六十年代末期,大陸人民公社的龐大船隊開始逼近馬祖海域,他們的鐵殼漁船總噸位大、數量多,配備先進,單拖、雙拖,日夜撈捕;更有甚者,他們以馬口鐵製的花生油桶(高約1米)填滿硫磺炸藥,接上雷管引信,沉入四十米深海底引爆,震盪使得漁船搖晃不止,幾百擔大小魚屍遍佈海面,船都駛不出去。我們漁民也拾獲不少,許多人怕中毒不敢吃,但漁民都知道內情。

相較之下,僅六匹馬力、十總噸大小的馬祖木殼船,即無起網機、也無探測器,簡直是「草蜢撩雞角」,原本投入大資本「做艋」的漁家,紛紛傳出一年網不到百斤蝦皮的窘境。

民國七十年,在農發會補助之下,貸款漁民,購入三十總噸級,船身為玻璃纖維加強塑膠外殼,置有二周波魚探機、雷達、方探、起網機等先進配備的「馬富號」漁船。當時南、北竿共四組八艘,北竿就佔了三組,其中兩組在后澳,即馬富十六號與十一號、及馬富八號與二十號,另一組在白沙。

「馬富號」雙雙作業,兩船相隔約五十公尺,共同拖網,巨大的網口上緣浮球撐起,下端繫鐵鍊沉入海底,如此來回拖行,各式魚類皆可捕獲。「馬富號」全年皆可作業,魚獲冬季較佳,作業海域遍及南北竿、亮島、及東引水域。

這種新穎的捕撈方式,與馬祖定置網、放縺、延繩釣等守株待兔的傳統漁法,截然不同。不但作業海域廣大,船上且配備冰艙,魚獲可直接運往基隆販售。從民國七十一年至民國七十六年左右,馬富號拖網漁船每組可捕獲三至五千公斤,后澳王國祥馬富十六號搭檔十一號,曾有一天捕獲黃魚、春仔七萬公斤,運到基隆售得二百餘萬元的紀錄。

然而,自民國七十六年開始,馬祖捕撈運銷台灣的生產方式,漸漸顯露現實的侷限。至民國七十八年,魚獲漸減,每次出海雙拖的馬富號,所得已難以支付油料成本,加上大陸漁船加入競爭,漁民紛紛轉業,船隻停靠碼頭,到民國八十四年統計,真正從事海上撈捕的漁民,全北竿僅剩下十五人。

五、海上交易

民國六十八年「美匪」建交,中國大陸停止「單打雙不打」的炮擊,兩岸駁火對峙的氛圍稍歇,漁船出入雖有管制,已不若以往肅殺,漁民在海上的活動範圍也較寬廣。偶有與對岸漁民接觸,也不致像以前一樣,動輒以叛亂罪伺候。

初時,雙方僅是互探失聯親人,進而以物易魚、以物易物 ,乃至發展出以美金交易的海上貿易。七十年代,對岸漁民吃的、穿的,比起馬祖落後許多。他們非常羨慕台灣,連白米飯與煤油燈都覺得稀有,特別是麻將牌、手錶、收音機、塑膠雨衣,最為渴求。

大陸邊防對台灣漁民的開放,以及兩岸生活水平的落差,滋生出蓬勃一時的海上交易。漁民到台灣批發手錶(有星期、日期的東方錶最好)、雨衣雨鞋、麻將、收音機,成綑成箱偷偷藏在船上,載到外海跟大陸漁船換魚、換銀元、換各式藥材與農產品。大陸漁民尤其喜歡「八寶粥」,一次數十箱,上岸可賺回五倍差價。雙方交易久了,項目也擴張至衣物、食品、木雕、玉器等藝品,甚至發展出手機叫貨的模式,今天聯絡,明天就能交貨。

民國九十年後,政府嚴厲管制海上交易,大陸生活水平逐漸與台灣拉近,雙方取長補短的獲利優勢不再,被戲稱為「北洋艦隊」的海上交易奇觀,也逐漸趨於沉寂。

六、櫓聲已遠

北竿鄉漁產豐富,春夏有黃魚、鯧魚,秋冬盛產蝦皮、帶魚,自古以來即是馬祖地區最重要的漁獲之地。然而,這個曾經立有兩座鹽碑,標示漁產豐饒的小島,自民國六十年代開始,因為軍管戒嚴限制出海時間、因為大陸漁船侵門踏戶侵入我方海域、因為漁法落後成本過高入不敷出、因為過度撈捕大小通吃導致漁源枯竭、因為產銷失衡中間剝削傷害漁民利益、因為海上搏命收入不穩寧可赴臺打工…。

北竿鄉從民國六十年的居民人口四千七百八十五人,到解嚴前的民國八十二年,僅剩一千二百人,超過七成的人移居台灣,落腳在台北關渡、桃園八德、中壢一帶,在各式工廠上班工作,賺取穩定的薪資。而這些遷台民眾絕大多數來自橋仔、白沙、后澳等傳統漁村。

民國八十三年,北竿大道機場啟用,往返台馬更為便捷,許多六十年代移居台灣的村人紛紛返鄉,經營民宿、餐廳、觀光海釣、船舶運輸等行業。所幸仍有少數漁民固守傳統魚場,堅持捕魚,他們沒有忘記祖先的行業。漁獲量雖不多,仍為四鄉五島之冠。經常可以見到福澳碼頭邊,或南竿山隴最大市場入口處,民眾聚集,搶購魚鮮。馬祖人都知道,販魚的都是北竿漁家。

六十年前,北竿漁民以錨纜「趕鮮」,揚帆舉棹,目的地是大陸福州、梅花,航程少說也要半日一天;誰也沒有料到,現在北竿漁民同樣「趕鮮」,搭乘的已是快速小白船,早上才捕獲的魚蝦螃蟹,中午就已出現在南竿人的餐桌上了。(全文完)

本文完成,感謝北竿耆老王永興先生、王國清先生、陳雄飛先生、黃鵬武先生接受訪談,並提供寶貴資料。另,蝦皮配鹽數據參考林金炎老師〈馬祖傳統漁業〉,馬富號拖船資料參考王秀英老師〈后澳村雙拖網漁業〉,也在此一併致謝。

專題報導/櫓聲已遠:北竿漁業回顧(下) 文/劉宏文

- 2023-02-05

▲抬舢舨 (圖片來源:連江縣文獻中心)

▲鯧魚縺 (圖片來源:連江縣文獻中心)