我不喜歡喝酒也討厭薑,但我在她還在的時候,經常吵著想要吃這道菜。

因為酒蛋是我難得能任性撒嬌說自己不舒服,要我媽做給我吃的一道菜。

女孩子的生理期每個人都不一樣,而我大約是屬於地獄模式的,痛得打滾哭鬧是常有的事,還曾經痛到掛過急診,還曾經紊亂到連續來一個月,或是幾個月不來,為此吃過不少藥,也挨過不少針。

這時候我就會讓我媽做這道菜給我吃,但我享受的好像只是撒嬌的過程,和「特別為我做的」那種專屬感,只見我媽一邊唸我少喝冰的飲料,一邊不情願的剁薑加糖的片段。

而且吃了生理期也並不會不痛,甜甜辣辣油油就是它的味道,就像是一種效用不明的安慰劑,但我還是想嘗嘗味道。

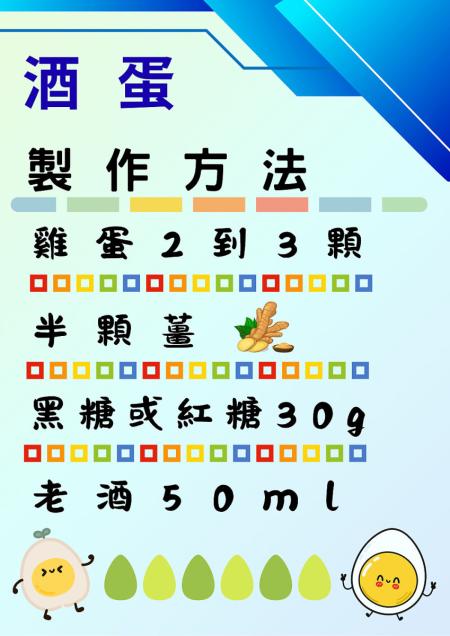

鍋燒熱,麻油或沙拉油下鍋,將薑切成細末,下鍋爆香。

煎到微焦後下入雞蛋,正反面都煎熟之外,最好煎得微焦,這樣更能夠吸酒湯,等到蛋煎好,下入混合好糖的老酒,然後待糖融化,稍微煮滾,便可起鍋。

酒味香濃,麻油與糖的甜膩口,再加上辣辣的薑。生理期或是冬日驅寒暖身都是最好的。

其實我好討厭這個味道,但因為是自己點的,還是勉強咬牙吃完兩顆蛋。

「吃蛋沒用,要喝酒,吃薑。」我媽說,「這樣才有效。」

「我討厭薑。」我皺眉。

「那妳還吵著說要吃。」我媽更不理解。

我也曾經撒嬌讓外婆做給我吃過一回,結果我媽興災樂禍的說,「外婆薑加得更狠。妳不知道吧?」

我的確不知道。依嬤笑得慈祥,皺紋溫柔的拉起,然後放糖放油放薑都大手大腳的,看得我一陣尷尬。

面對堆積如小山的薑末,我害怕的嚥了嚥口水,「依嬤,這薑也太多。」

多吃一點對身體好。」依嬤笑,「吃完喔。」

「媽媽幫我吃……」我轉頭向我媽撒嬌。

「幫妳喝點湯。」

吃了三顆蛋,喝了兩口酒,我齜牙咧嘴的求我媽,「薑……」

「薑也不吃,妳這孩子。」我媽皺眉替我吃了一點,這才免於外婆的責難。

我媽很會做菜,阿姨們也各個是好手。曾經在台北過年時,看見她們回娘家,各自端出一道拿手菜,樣樣都有開餐廳的水準。馬祖的媽媽們大多強悍又能幹,不只持家有方,也能撐起整個家計,彷彿沒有什麼難得倒她們的事。

傳到我們這一代,會做菜的人就少多了,似乎只剩下一半不到的功夫,工作能力也不見得比得上上一代。我就像個紈褲子弟,揮霍著祖輩留下的本事,過著艱難又有點狼狽的生活。

還好現在外食選擇多,加工食品、即食餐方便取得,雖然稱不上健康,但要解決三餐,倒也不一定得親自下廚。

不過,也正因為食物取得太過容易,某些人反而不那麼珍惜了。

經營民宿的過程中,我看見各種挑食的樣貌。有人將食物視為敵人,不吃澱粉、不碰油脂,各種蔬菜也是個人的原因而挑食。要滿足這些飲食偏好,幾乎沒有哪位廚師能做到面面俱到。

看著食物被剩下、被浪費,實在讓人心疼。也許這就是我始終猶豫自己要不要開餐廳的原因,開了民宿弄早餐就夠傷心了,更別說招待更多客人。

我從小就不太挑食,可能是貪吃早就刻在骨子裡了。紅蘿蔔、青椒、香菇、小黃瓜我都喜歡,就連秋葵、苦瓜、香菜、芹菜這些小孩常嫌棄的蔬菜,我也從不拒絕。

大概也因此,我從小被養得白白胖胖的。

也正因為這樣,我實在看不得食物被浪費,看了總是覺得難受。

喝完最後一口酒湯,我渾身打了個寒顫。明明不愛薑也不愛酒,卻還是乖乖的喝完了。

曾在網路上看過一篇文章,說外婆通常比祖父母更容易親近孩子。當然每個家庭狀況不同,不一定都是這樣。但仔細想來,外婆與母親之間那層直接的關係,可能讓她們更能自然地與下一代相處。

少了對孩子未來的期待,也少了教育上的壓力,情感上反而純粹許多。只是陪伴、照顧,沒有太多其他的投射與要求,這樣的關係,也許比較輕鬆。

我一直和外婆比較親。她兒女眾多,一頭白髮,總是笑咪咪地看著我們,常常塞好吃的零嘴給我們,也會用不太標準的國語陪我們聊天、開玩笑,氣氛總是輕鬆。但據我媽說,早年的外婆其實是個十足的鐵娘子。身為家中長媳,要掌管三個弟弟妯娌間的大小事,勢必要強勢、精明,才能撐起那個大家族,當一個稱職的主母。

不知道是經過多少年的操持與變化,或是孩子們陸續成家、搬出、各自過日子後,原本銳利的性格慢慢被時間磨平,變成了後來這個和藹親切、頭髮全白的老奶奶。

雖然年歲漸長她變得豁達,但還是對兒孫日日憂心。媽過世的時候,對她來說打擊甚鉅,幾次都哭得肝腸寸斷,更因為思念女兒,見到我就難受。

就像大阿姨一樣,後來我也害怕見到外婆,就怕她想到我媽就哭。

結婚那年,正好過她的九十大壽。

她握著我的手,用很不標準的國語說,「妳們要相親相愛,要乖乖的……」就像依娘囑咐我的一模一樣。

媽媽那邊的親屬似乎都很相像,溫柔、感情豐沛、還很愛哭,所以把這個特質也傳給了我,一家人都F。

後來,外婆中風、昏迷,最終也靜靜離開了人世。

從小只覺得她年紀大,卻從未真正體會「九十歲」究竟是什麼樣的身體狀態,直到我自己年過四十,身體開始出現各種病痛,才隱約明白,身體是怎樣一步步在日常中鬆動、崩塌,又是怎樣習慣這樣艱難辛苦的活著。

隨著她們一個個離去,我也再沒辦法在生理期來的時候,貪吃一口熱燙的酒蛋。那味道我其實從來沒特別喜歡,大概只是貪戀那種獨屬於我的關心與儀式感。

如今她們都不在了,酒蛋也變得無味,再也吃不出當年的溫度與意義。

失去親人的空虛,日子久了之後才知道,那已經不是多強烈的劇痛,而是像房間裡少了一盞燈,對於這個空間的熟悉感已經不會讓我絆倒,但卻再也照不亮某個角落。

但我總認為生命結束,就像是搭上一輛獨自旅遊的列車,那一輛列車通往遠方,通往任何她們想要去的目的地。我媽已經上車了,外婆也已經走了。不管這趟旅程通往哪裡,終有一天,那列車也會來接我。

到那時,我們或許還是會再見的。

馬祖女兒的蹩腳食譜—酒蛋/文:花子

- 2025-08-25

圖片來源(作者提供)