我媽也有做不好的菜。

她口味清淡,不吃辣,我們餐桌上幾乎沒出現過辣的菜,難怪我們家的孩子都不太會吃辣,大約就是從小沒訓練的關係。

我們家的麻婆豆腐,辣椒味道幾乎是點到為止,大概是滴進眼睛裡都不會喊痛的程度。

而第一次我學到的麻婆豆腐,其實是日式麻婆豆腐。

那時候的我在外面自己住,沒正式好好的學過煮菜,只是自己亂搞一通,只要吃得下肚就行。配料方面不道地也不對勁,像是配合了日式甜鹹醬的感覺,沒有過於刺激的麻香和辣味,是醬油加糖加甜麵醬,再佐以適當辣椒的味道。

因為材料好取得,所以我也不討厭這種麻婆豆腐,在20多歲那種隨時都餓,經常一餐吃兩碗飯的時候,這種香香辣辣的下飯東西大家都愛,這道料理我還曾經當作是拿手菜炫耀過。

後來才知道它是川菜,應該要有的花椒我可是半點不認識,自然也從沒加進去過。但是這樣既不道地又不對味的麻婆豆腐,還是偶爾會出現在我們家的飯桌上。

「好辣。」媽吃了之後喝了很多水。

「哇,妳這麼會吃辣椒啊?」

「一點點辣還好。」我說。

「好吃。」我弟很喜歡,不愧是喜歡吃辣的男生。

楊也剛好是這種臭男生,他對於麻辣、甜辣、或是酸辣類的東西也都很喜歡,湘式、川式或泰式等等他都喜歡,因為如此,我在煮菜學習上面,經常會往那些方向去研究。

泰式涼拌、辣椒小炒肉、水煮肉片、螞蟻上樹、麻辣火鍋,這些都是他喜歡的,我雖然腸胃不好只能吃小辣,也都願意嘗試看看。

不愛外食的我,只要吃過就會想做做看,網路上研究食譜也很方便。

那時剛好式麻辣火鍋在台灣到處流行的時候,醇香的牛油加上香料燉煮,涮肉片蔬菜都好吃,除了單純的辣之外,還有讓人又驚又喜的麻香和中藥香,也就大約這個時候,我開始玩這些中藥香料。

五香是哪五香,十三香又是哪十三種?翻看資料的時候,前面記載的花椒、八角、小茴香、丁香、陳皮、薑、孜然什麼的我還認得,後面的木香、砂仁、白芷這些中藥草類的,幾乎聽都沒聽過。

反正怎麼研究都研究不明白,只好讓住在台灣的家人都少量的買一點後,滷肉燉湯的時個別都加一點點,反正用在滷料之類重口味的東西上,基本上不會錯。

花椒這味香料很奇特,在麻辣鍋裡總是有種意猶未盡的香味,但實際咬到卻像是被觸電一樣的感覺,有一種沙沙硬硬的口感,舌頭發麻,渾身不舒服。但是只要配合得當,它會增添香味和風味,讓整道菜擁屬於它的靈魂。

我和媽的感情,其實也不是想像的這麼美好。

我在家中總是老大的身分,從小到大我在學校得到的評價總是很乖,懂事,聽話,穩重。但這一切只是因為身為老大的我自尊心很高,對待家人無從撒嬌或抱怨,因為我總覺得自己是個榜樣,得做個榜樣,所以總是討好裝乖。

裝乖,才能符合父母對我的期望。

但或許我是第一個孩子的關係,我給予他們的失望似乎總是大過於期望。

例如成績,例如外貌,例如擇偶,我大概是家中最平庸的孩子,不僅不乖不聽話,笨拙且不夠成熟,粗魯狂躁焦慮矛盾,愛慕虛榮還不切實際。

而我媽是個恣意自在,優雅溫柔的藝術家,滿腔的浪漫情感,一身的獨特風骨,大約她也忍不住懷疑,自己的女兒怎麼會半點不像她。

然後她走了,留給我的只有懊悔。

懊悔我總是找她吵架,沒能對她更好,懊悔我好像從沒有讓她驕傲過。

那時候的我,不知道長大之後想要變成怎樣的大人,也不知道自己往哪個方向前進,只是粗糙的摸爬滾打,緩步向前。

我不懂她的人生軌跡,也沒有生兒育女的過程,卻只有在廚房忙碌張羅三餐的時候,能夠體會她的些許感受,有時候模仿出她的姿態,有時候回想她的感受。

有時候找到方向,有時候迷茫無措。

但畢竟,我們的閱歷已然不同。許多事物,在時光的洪流裡悄然改變。有時,我試著創造新的故事,煮出屬於自己的味道。就像這道從小到大未曾出現在家中餐桌上的麻婆豆腐,也像許多她曾經做過的菜,經由我的手改造後,漸漸成為我的食譜與習慣。

轉眼間,與父母的輩分差距便這樣悄然拉開。

我們所吃的、所經歷的,早已漸行漸遠。我不再奢求還原記憶中的味道,只要有些許雷同與感觸,便已經足夠慶幸。即使完全不同了,也不是什麼難以接受的事。

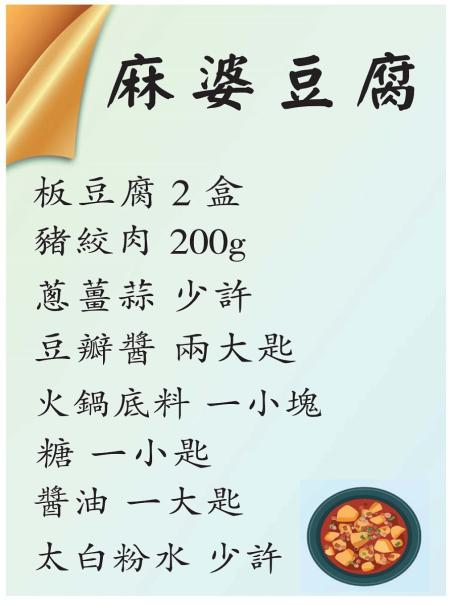

豬絞肉不加油,小火煸香,炒至半透明後加入蔥薑蒜,我不愛薑,放個一片,煮好就能撈出來。

加入火鍋底料、豆瓣醬,少許醬油和糖,炒出醬色後加入切好的板豆腐,嫩豆腐口感好,但容易碎,大致上色之後加一點水煨煮。

小火煮個15分鐘,讓豆腐入味後,便可出鍋。

出鍋最後撒上蔥蒜末和花椒粉,撒上燒炙到微微冒煙的熱油,激發香味。

「夠不夠辣?」我問楊,「我只要用火鍋底料當做麻婆豆腐的底味,基本上味 道就很類似,再撒一點花椒粉,增加麻香,好像就差不多了。」

「蠻像一回事的。」楊很開心。

如今,預製調料與簡易食譜無所不在,即使像我這樣手藝笨拙的人,也能做出類似的味道。

有一天,我發現我和我媽只剩下十歲的差距。

這是一種很奇特的感覺。

我們的父母不到三十歲就兒女成群,四十歲的時候就得處理孩子青少年的疑難雜症,五十歲的時候她還沒能享受退休生活,就因病過世。

現在的我四十歲,一事無成,沒兒女沒錢還沒有氣質。

不知道五十歲的我會是怎樣,但肯定是沒個大人樣。

馬祖女兒的蹩腳食譜—麻婆豆腐/文:花子

- 2025-07-14