認識彼得漢德克(Peter Handke)是經由德國電影導演文溫德斯的電影《守門球員的焦慮》,漢德克是此作品的原著作者與電影編劇。我喜歡文溫德斯的公路電影裡主角在公路與街道流動的氛圍,那種漫無目的浪遊發散著吟遊詩人的迷人氣息。如果導演尊重作者,改編自文學作品的電影自然需與原著有著精神上的聯結,不能偏離太遠。溫德斯在他的論述《溫德斯論電影》中就提過會選擇《守門球員的焦慮》拍成電影是因為喜歡書裡文字語句流動的方式,而非故事情節,而流動的文字與公路電影裡流動的風景就有了某種精神上的契合。這部小說呈現了西方藝文界在二戰後的集體存在焦慮,其主角在漫遊過程中與世界若即若離的態度其實源自於他對社會的疏離,他的焦慮顯現在他面對生活中的困境時深沉的無力感。

漢德克前一部作品《冒犯觀眾》是一部戲劇文本,不是小說。這部劇本顛覆了戲劇的許多規範,包括情節、語言以及消弭了演員與觀眾的界線,使他聲名大噪。之後小說《守門球員的焦慮》出版,並與導演文溫德斯合作將小說拍成電影,之後兩人合作過多部電影作品,漢德克並由此跨足導演功課。

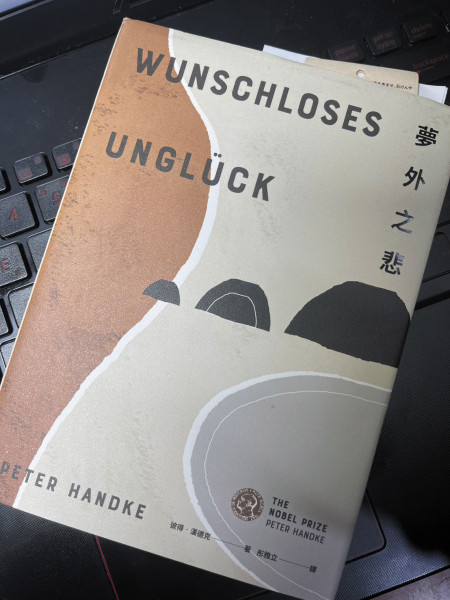

此時,他母親在寄給他一封遺書後服藥過世,然後讀者才看到了他的傳記體小說《夢外之悲》,一本關於他母親的故事。經由他的母親,我才真正了解青年彼得漢德克其人其思的源頭。書的序章引用了美國搖滾歌手鮑伯狄倫在(It's Alright Ma. I'm Only Bleeding!) 裡的歌詞:「不忙著求生的人,就是忙著求死。」為這本書定了基調。

漢德克生父是德國人,母親是斯洛維尼亞人,於一九四二年二戰烽火連天的年代,他出生在奧地利小鎮格里芬。由於母親的血緣關係,他對歐洲政治錯綜複雜關係的看法迥異於西歐主流媒體觀點。一九九六年他造訪昔日南斯拉夫聯邦,其時是東歐火藥庫的塞爾維亞,並出版遊記。基於昔日南斯拉夫諸邦戰爭的殘酷與國族間的複雜糾葛,他被質疑偏袒有種族清洗疑慮的塞爾維亞政府,並引發爭議。漢德克也不吝於反嗆西歐主流媒體,認為他們昧於理解巴爾幹半島的歷史背景。令人驚奇的是之後他的作品仍然獲獎不斷,並於二零一九年獲頒西方主流的諾貝爾文學獎。反諷的是他曾於二零一四年主張廢除諾獎,批評諾獎是文學界的馬戲團。由此可見無論是東歐的巴爾幹半島、中東以巴戰爭或是東亞台海,糾葛難解的歷史因素與父母親的血統將深深影響一個人政治觀點,並非簡單地以人權理念解釋就可以釐清。

初讀完《夢外之悲》並無太深刻的情感波動,令我覺得有點恐慌是否疏漏了其中重要訊息。所幸這本書篇幅不多,再一次重讀的過程我才發現關鍵在於故事敘述的細節。作者以疏離的筆調敘述他母親與其長期酗酒的丈夫貧窮潦倒的後半生,這份疏離感與西方寫實主義以降的文學傳統相異,並無吸引人的情節、滿而溢的情感或跌宕起伏的故事。但正因如此,二十世紀文學才可與前行代分道揚鑣,創造出新時代的敘述美學,並充分反映二十世紀兩次世界大戰引發世人對人類荒謬的生存處境的反思。由母親陷入無止盡的生活困境,直指社會應有的互助能力的失能,他用極冷的色調與疏離筆觸描繪並控訴了殘酷世界陰影裡的真實。

讀完《夢外之悲》,如果你想看新世紀的漫遊史詩可以讀他的小說《守門球員的焦慮》;如果你對新世紀文學的實驗精神有興趣可以讀他的劇本《冒犯觀眾》,彼得漢德克會告訴你為何作家的一支筆可以與這庸俗的世界抗衡。

戰地的孩子/文:謝昭華

- 2025-03-31

《夢外之悲》書封。

馬祖從未脫除的戰地外衣。