新年伊始,依傳統習俗大年初一時要向長輩拜年,經典詩文裡也有許多相關作品。若以散文的寫法大多溫馨喜慶與祥和,而小說的寫法則另闢蹊徑。

親子關係是文學裡永恆的命題,無論是舊俄小說家屠格涅夫的《父與子》或台灣現代主義小說家王文興教授最膾炙人口的作品《家變》,都以世代差異為主題,且與其所處的社會環境息息相關。一八六二年出版的《父與子》探討了舊俄封建時代末期社會現況與思想,預告了之後翻轉歷史的十月革命扉頁。一九七三年出版的小說《家變》不只是文字佶屈聱牙,書寫父子間的衝突可說是完全背反儒家教養的父慈子孝。在語言的敘述策略上,這部小說也是中文文學中少見以福州語為對白的作品。

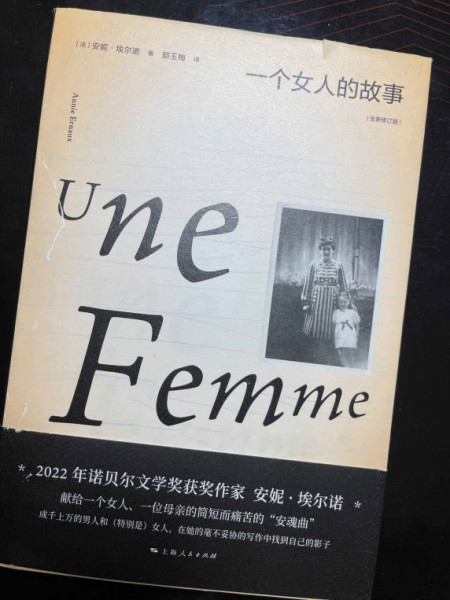

其實我更喜歡閱讀有關母親的故事,尤其是由女兒的視角來看。諾貝爾文學獎得主法國作家安妮艾諾(Annie Ernaux)在父母親先後故去守喪期間,分別寫了一本書紀念他們。在書寫同時,她也剖析著自己,也就是形塑自己成為現在這個模樣與思想的成長背景與家庭。與我們傳統不同之處,她描述父母親是以男人與女人個體為對象,而不只是父親與母親。她的父親是纜線工廠工人,母親則出身半工人半農民家庭。她也承認「書寫我的母親並不是一件容易的事,因為我認為母親沒有故事。她總是同一副樣子。」

我們除了小學作文時寫了《我的媽媽》之後,及長也很少書寫自己的媽媽,原因也大多因為認為她們沒有故事。除了工作,每天就是為了家務與子女操勞。女兒與媽媽更為親密,因為有些事會有性別差異與鴻溝。青少年期開始脫離依賴媽媽的生活,作者寫著「她並不喜歡(讓)我長大。我脫衣服時,她看到我日趨成熟的身體很反感。」而女兒對媽媽也不惶多讓,她寫道「我為她講話的粗魯和舉止的不文雅感到羞恥,特別是當我覺得我(自己)跟她很像的時候就更令我痛苦不堪。」(《一個女人的故事》,郭玉梅譯)作者挖向自己深層內心的途徑也是自我心理治療的過程。然而所有子女對父母親都有的共同虧欠是「作為一名文學專業的大學生…。我既確信她是非常愛我的,又意識到一種不公平:她每天從早到晚賣土豆和牛奶,就是為了讓我能夠坐在階梯教室裡聽老師講柏拉圖。」如此這般在家裡與在校園裡感受的反差,是許多青年左傾思想的起源。

之後她結婚成家。媽媽在爸爸疾病故去後搬來與她同住,與許多島鄉的長輩相同的是,無法適應不同的居住環境與生活習慣,終究媽媽又搬回老家租了一間單身公寓生活。而女兒只能不時回來探望,卻也發覺媽媽的心情較之前開朗了許多。但好景不長,媽媽在一次步行道路斑馬線時發生了車禍,好不容易復原後接著就開始出現失智的症狀。於是艾諾決定再將媽媽接回家照顧而非送她去養老院。

真是熟悉的情節!艾諾為何要書寫這個與我們家族長輩相似的尋常故事呢?只因文學處理的仍是人性,這位善於以自己親身經歷作為書寫對象並成為鮮明作品風格的作者寫道:「我必須通過寫作將這位已成為癡呆的女人與曾經那個堅強的、閃亮耀眼的女人結合起來,否則我無法(繼續)活下去。…我必須將她的故事寫出來,為的是讓我在這個世界裡不覺得太孤單和虛假。」換言之,經由書寫我們最熟悉最親密的人與事,寫作者才能獲得心靈深層的療癒與平靜,然後在這荒蕪的世上繼續自己未來的人生旅程。

年節/文:謝昭華

- 2025-02-17

艾諾書寫母親的故事書封。

艾諾寫她媽媽每日辛勤勞動是為了讓她在大學課堂聽老師講經典文學。