台馬之星

上個月底,因為協助文化處老酒文化的田野調查,從台中飛南竿再轉東引。可搭乘五百多名乘客的台馬之星大約坐了六、七成,多數是衝著東引燈塔120周年而來的觀光客。在南風推送下,船行甚快,一個半小時即抵中柱港。繪著民宿名號的大小廂型車列隊等候,旅客很快各就其位,才十多分鐘時間,碼頭幾乎都已淨空。近十多年來,作為旅遊之島,從航班安排、景點選擇,不論是一日、二日或三日以上的行程,島上都已發展出適合各類旅人的一貫作業,既周到又有效率。

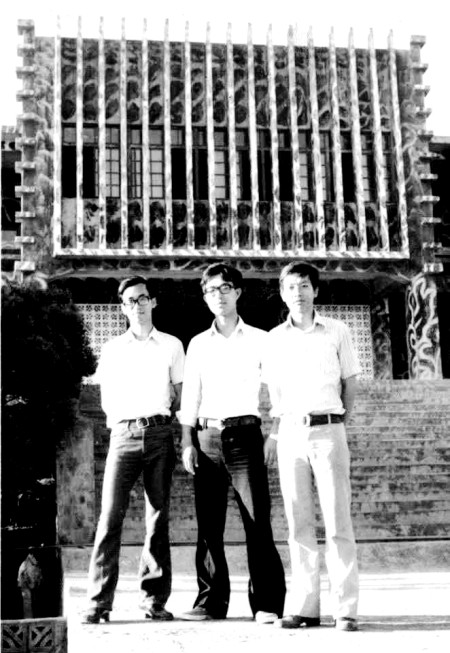

回想1976年夏天,我才從師大畢業,分發東引任教。那時台馬之間的交通,僅靠十天一航次的軍方補給船(登陸艦)。開學在即,配合不上從南竿往東引的航班,我只得先搭船到台灣,逍遙十天八日,再去東引報到。那時正逢馬祖人遷台的高峰期,每個航次搭船的鄉親非常多,海上搖晃十多小時,沒有床位,有時連坐臥的方寸之地都找不到。初來東引,方知此地根本買不到枕頭被褥,校方臨時跟軍方借了一床棉被,趕緊寫信請台灣同學寄來,迂迴轉折,等收到包裹,已是二個月後的事情了。

在此之前,對東引的印象皆來自到南竿念書的東引同學。學校還未開學,他們已搭軍船來校等候,一直到學期結束的寒、暑假,再搭軍船回鄉。行囊中除了衣物、課本,每人都帶上好幾種軍用罐頭。住校生開伙,十人一桌,三菜一湯的伙食,不等第一碗米飯扒完,皆已盤底朝天。這時個人私菜紛紛上場,最多的是豆腐乳、蘿蔔乾之類;東引同學不同,他們端出罐頭,有豬肉、有酸菜,如此奢華的香味,甚至引得隔壁師長桌的側目。

當時,就讀初中的男女生比例,南、北竿與東、西莒明顯的男多女少,而且差距頗大,唯獨東引同學的男女比例相當。印象中男生各個身手矯健,籃球都打得很好,我們那屆有位東引同學,初中就入選連江縣代表隊,職司小前鋒,與軍方的球隊拚搏廝殺,毫無懼色;女生則能歌善舞,經常是學校晚會的要角。我初次觀賞「一朵小花」與「媽媽送我一把吉他」,就是東引女生的表演。當時台灣火紅的楊燕、蔡咪咪,她們的歌聲與舞蹈居然通過東引傳到南竿,惹得一夥光頭小男生幾天幾夜寢食難安。

反共救國軍

這些初步印象,於今思及,皆與東引的駐軍有關。這支最初由大陳島撤軍與福建海上保安部隊組成的反共救國軍,因地緣關係,一直都與民間交好。1966年,艾麗絲颱風重創東引,壘石為牆的草寮、瓦房,泰半倒塌,軍方立刻協建,三年之內蓋了學校下方的12棟與4棟,中柳村7棟,乃至後來的9棟與三義村20棟,皆是鋼筋水泥建築,連排房屋的「棟數」直接成為地標代號,東引人琅琅上口,就像南竿或北竿人口中的「五間排」一樣自然。

其實,在反共救國軍登島之前,已有二波規模較大的武裝勢力盤據島上。先是1943年,以鄭德民為首的「福建和平救國軍」駐守,總部設在南澳鹽倉(舊鄉公所)。老一輩說,他們見日軍艦艇靠近,即升起太陽旗;見國府軍隊的船舶,則換上青天白日旗。這批人志不在小島,平日橫行海上,因同鄉之誼,卻與島民頗為親近,曾在天后宮成立第一所新式學堂「德光學校」。鄭德民平日不在島上,由副隊長王佛夫主事並兼任校長。我寫的〈寶姨〉即是描述「德光學校」三位同班同學一生的情義故事。

1949年,大陸為共黨所佔,「福建和平救國軍」的許多舊屬,以及閩東沿海各路反共人士,在福州調查室主任王調勳集結下,成立「福建海上保安第一縱隊(海保部隊)」。部隊轉進馬祖,在北竿短暫停留後即移駐白犬。其中由福州籍王仁貴領軍的一支隊伍約百餘人派駐東引,隨之前往的有陳逸民等閩籍人士,此為第二波進駐東引的海上勢力。王仁貴病逝後,陳逸民接替隊長,一度擔任羅源縣長的職務。1956年,馬祖成立戰地政務委員會,海保部隊解散,與東引毫無淵源的羅源縣政府裁撤,黃星華、陳家錞、謝瑞仁、黃良榮、陳逸耳、林友鏡…等海保諸君,成為東引政、商與教育界承先啟後的核心人物。

南澳風華

其時,東引的商業蛋黃區集中在臨海的劉依祥宅附近。除了成春(雜貨,林利善)、亨昌(雜貨,林亨炳)、德記(飲食、雜貨,林德利)等老字號,是從原鄉沙堤遷徙而來;40年代自行創業的商家有協記(飲食,張永協)、亨裕(雜貨,林金順)、榮記(雜貨,黃良榮)、長瑞記(群英飯店,謝瑞仁)、莒光(雜貨、米醋,陳逸耳)、欽利(雜貨、米醋,林友欽)等,這九家商行可以說是東引商業的濫觴,營業證照一度受到官方保護,直到50年代以後,經民眾陳情才再度開放。後期的引光、光合(雜貨,林其騰)、瑞利(蝦油,林以瑞)、海豐(雜貨,王素貞)以及林友鏡先生的饅頭包子鋪、美而廉西藥房(陳瑞琛)、鐘錶行(曾忠)等陸續開張,那是靠海地段最為繁盛的年代。

60年代開始,駐軍激增,舊有的商業模式已不敷所需。蛋黃區逐漸上移,原本是單純住家的20棟、12棟,開始轉成浴室、洗衣、撞球、小吃、冰果、網咖、炸雞、西點、特產…,乃至卡拉OK等新型態的商家。我在東引國中任教那一年(1976),每逢假日,中路兩側進進出出都是穿草綠軍服的官兵;市場裡每一家攤商,指揮部都會分配部隊為固定買家,雨露均霑,大家都有生意可做。軍民關係如此密切,於是有士兵拜本地人為義父母的、有補給未到跟商家借錢賒帳的、也有逃避部隊盤查請民家代收匯款的。當然也會滋生愛情,年輕女性與軍人相戀,結成連理遠嫁台灣,印象中也比其他島嶼常見。

飛船生子

相較其他島嶼,東引離大陸最遠,因此,自1958年金門八二三炮戰後仍持續進行的「單打雙不打」砲擊,東引始終未成為共軍宣傳砲彈的落點,也沒有經歷過單號晚上躲防空洞的驚慌與恐懼。但東引卻遭受過真正的、震撼的空襲,被投下三顆炸彈,只是投彈的不是中共的軍機,而是來自國軍飛機的誤炸。

1955年2月19日,一架軍機從燈塔方向飛往南澳,盤旋一圈後離去,再次飛回時投下第一顆炸彈,不知情的民眾還大聲呼喊:「飛船生囝了!飛船生囝了!」等到轟然一響,炸彈爆開,一名老太太被倒下的屋牆壓死,大家才意識到可能是共軍來襲,驚慌呼喊往後山逃去。當天晚上,真的是「飛船生囝」,一名婦人在防空洞產下男嬰,孩子逐漸長大,「砲彈囝」的別號也一直伴隨著他。

幾天後事件平息,鄉人如驚弓之鳥,猶在七嘴八舌討論誤炸的原因。有人說,飛行員將東引島看成中共管轄的西洋島;有人說,錯把停泊南澳的海保砲艇當作共軍艦艇;有人說,定置網的竹竿浮沉誤導了飛行員。至今沒有人說得清楚。

先民渡海

許多人不免要問,東引與馬祖其他島嶼的住民一樣,都講閩東語,祖籍也都在福建長樂的潭頭、沙堤、文石;為何東引人的祖先,出了潭頭「寺下港」之後,要多航行一天半日,尋到這座更為荒僻、寒冷、狹小、貧瘠的島嶼?

漁產富饒自然是主要原因。此地遠離閩江口,浪高水深,閩江夾帶的滾滾流沙無法積聚,海床多岩層,海水鹹度高也特別清澈。一方土養一方人,以致東引人常常笑稱:「你們南、北竿的海鮮,淡而無味。」其實,東引漁產與其他島嶼差異不大,比較特殊的是所謂:「三月三,食橫山(亮島)」。1970年代,南北竿、東西莒每年集結二、三十艘漁船浩浩蕩蕩往東引捕黃魚,二、三百個壯漢在島上食宿二個月,那是戒嚴時期難得一見的太平盛世。因黃魚豐收而延伸的種種傳說,包括:竹篙插在密集的魚群中可直立不倒、某人踏著魚群飛奔至另一艘船、漁網滿載擔心翻覆必須斷網求生;這些故事已融入東引風土,在一代人與一代人之間永遠流傳。

然而,南、北竿最重要的經濟漁獲-蝦皮,東引卻未見產出。漁民一樣「拍楸」,但捕撈的不是蝦皮,而是白鰳、鮸魚、海鰻、帶魚……螃蟹季節,梅花來的捕蟹船群集西引深(清)水澳,他們有專屬的蠘縺,捕到的活蟹養在竹籠裡,依序掛在船沿,在海水浸潤下運到內地販賣。

一年四季,因應漁獲不同,深水澳帆檣雲集,停泊大小船舶,常年可見的是林氏家族擁有的錨纜貨船。特別在春夏之交,錨纜船揚帆待發,兜售酒菜、點心的小舢舨(東引人稱「浮店」),搖櫓穿梭其間,岸邊梯下亦有館店,據說還有女子唱閩劇獻藝。當〈賣楊桃〉的小調悠悠傳出:「肩挑楊桃擔呀,買賣往長街呀;往來人多少,移步走上街呀!」一旁吆喝鼓譟的男子,紛紛掏錢打賞,有人出手就是一塊「官番(銀元)」,原來是金鋒甘墩街來的伢人(盤商),那聲腔觸動鄉愁,唱到他的心坎裡了。

鴉片事件

落腳東引另一個潛在原因與鴉片有關。東引島位處海角,官方極少關注,遼闊而遙遠的海域,為鴉片種植提供了良好條件。那時人們不僅在島上種植,甚至將版圖擴張到人煙更稀少的四霜諸島。1946年,東引發生官逼民反「打保安」的鬥毆事件,除了因為省方派來的保安隊作威作福、調戲婦女,主要還是這批外來者干擾了鴉片生產與銷售的在地行規。於是地方勢力糾集十數位民眾,從福州買回土槍,雙方激烈交火,互有傷亡。為了保存「官逼民反」的證據,甚至將事件中死亡的鄉人以鹽裹身,拒不入土,以待官方進一步調查。民風之慓悍剛烈,由此可見一斑。

比起其他島嶼,東引比較沒有「柴埕」的觀念,家裡缺柴生火,上山去割便是。不像南、北竿,荒山野地的每一根草都是有主之物。亂入別人家「柴埕」,不論放羊還是割草,那可是會出大事的挑釁。此外,東引海域還出野生淡菜(馬祖人稱殼菜),人們的日常之一便是潛水「漞(méi)殼菜」。我在東引國中教書那一年,在中正門邊買過幾回,拳頭大的淡菜堆在路邊,十多顆便裝滿半個麻袋。「漞殼菜」是個重活,海底甚冷,潛下浮起,幾趟下來便牙齒打顫、手腳僵直,得立刻躺在火燙的礁岩上曬暖身驅,再重新躍入海中。近幾年,南、北竿養殖淡菜,生意火紅,種苗皆來自對岸。有位鄉親年輕時曾去過離東引不遠的亮島漞殼菜,他告訴我:「橫山殼菜大粒,大陸人就是從那裡拿回去培育種苗!」

山上有柴可割,海裡也有好康,又有鴉片的附加利益,無怪乎原來僅在島上季節性搭寮掛網的先祖先輩,會決定在此長住久居,落地生根。

東引「半老」

然而,30年代以及更早時期的東引,卻是個「丈夫儂」社會。漁民多將「後家」留在內地,所謂:「三年無聽鼓板聲,(人那)見風浪爬上山」,島上女性極少。父子、兄弟常年與大海拚搏,冬日苦寒,當然需喝老酒祛寒補身。但釀酒所需的紅麴與糯米,皆須錨纜從內地購回,過程繁複且只在冬日釀製,以致一般人多從酒庫沽酒,甚少自釀。對於嗜酒者而言,僅能冬天釀酒、冬天飲之,漫漫長夏將何以為恃?於是他們想到以發酵力更強的「白麴」釀酒,酒色雖然不紅,酒香也不如老酒濃郁,但二十天即可開罈,且四季皆能釀製,老一輩還給白麴酒取了雅名:「半老」。釀酒之餘的白糟,順藤摸瓜,成就了風味獨特的「糟魚」,在去年國際藝術島的美食會上大出風頭。

那天,向鄉親報告老酒普查結果之前,年輕的鄉長邀請我們到辦公室小坐。新落成的大樓量體巨大,矗立南澳高點,非常壯觀。從觀景台遠眺,南澳盡收眼底,形形色色的樓房多是民宿,在一片高低錯落、色彩繽紛的新式建築中,仍可見到幾戶磚造立面、形式優美的瓦屋, 即使牆體多已漫漶,也難掩端麗之姿。這些老宅皆是經營錨纜致富的林文湧家族於民國初年所建,在所有四鄉五島留存的傳統民居中,其磚石結構與形制樣貌,最為精巧,也最趨近於洋樓樣式的「番仔搭」風格。

東引餐桌

午後燠熱,隨意在巷弄歇歇走走,轉角處幾乎都可望見大海。作家朱天心在《三十三年夢》裡有一段日本神戶港北野坂的描述,彼處居高臨下極像淡水紅毛城。她接著說:「爬到盡頭,反身就嘩的劈頭蓋臉藍天藍海的神戶港。」

回想今早搭台馬之星來東引途中,船過北竿螺蚌山之後,海的顏色逐漸改變,從深深的靛藍慢慢往綠色的光譜移動。當連接東、西引之間的中柱亭隱隱在望,海水已是汪汪一片飽滿的碧綠,那種綠中帶藍的顏色,只有大海的鹽度才能調出。島上的年輕藝術家,獨具慧心,將之燒成陶瓷門牌,於是家家戶戶門一打開,嘩的一聲,觸目所及,盡是劈頭蓋臉的藍天碧海。

晚上承林增平兄之邀在他家晚餐。增平兄繼承父業,一直都在東引捕魚,附近海域如數家珍。這兩年退休在家,有時釣魚,由時討沰,還開了一家冰店。他賣的剉冰,內容豐富,非常大碗;漁民出手,就是豪邁。

餐桌擺在屋外的涼亭下,夜幕低垂,路燈逐一亮起,泊在港內的台馬之星燈火通明,恍若置身基隆港。增平兄的夫人老家在黃岐,也是漁家女兒,她煮的每道菜餚都是鹹味之島的本色。那晚的老酒也極好,增平兄說,他特地選在「北海坑道」口的碉堡內釀製,那裡是他的祖居所在,東引最早的移民聚落之一。軍方還地於民後遺下的營舍,濕度與溫度都恰到好處,非常適合釀酒。海風徐徐,夜色中大家舉杯暢飲,四十年前,我在東引食過的海鮮,喝過的老酒,原汁原味,此刻都回來了。

守燈人

餐後往中柱島觀賞一年一度的環境劇場《旋》,劇組將經國紀念亭前的層層石階,巧妙地妝點成演出舞台。以燈塔為中心,講述島上一對年輕男女的成長故事,只是結局有些悲傷。演員很專業,帶有實驗性質的走位、旁白、燈光與氣氛營造都很到位。特別是那盞置於舞台高點,仿效燈塔閃光,自始至終一直旋轉輻射的燈具,似乎帶有某種啟發,某種諭示。作為東引女婿,我想到岳母講過的一段故事。

她說,中柱島的前身原是一座小坵(東引人稱中柳),臨西引方向有兩塊巨岩分別稱七爺、八爺守護著中柳。小坵以東延長至東引島,布滿大小礁岩與無數礫石,大潮時就被海水淹沒;另一邊則是暗潮洶湧的海上甬道(東引人稱門中),橫亙在西引與小坵之間。彼時的漁船或錨纜皆是以風帆為動力,南澳的船泊欲駛向北澳(或反向而行),最便捷的航路即是橫過那道門中。

由於門中海底多有暗礁,往昔曾發生多起船泊擱淺的事故。特別是形大體重的錨纜貨船,有時為了「趕鮮」載送魚獲,有時為了搶潮水時辰,經常夜間航行。這就衍伸出一種行業,民間稱「(目英)燈儂(守燈人)」。每當船泊要通過門中,早早便通知「守燈人」到場,他一手提著附有燈索的鐵製油槽,一手挽著細竹編織的防風燈罩,從東引島趕到中柳,一邊點燃燈索,一邊提點掌舵的「老艜」,何處有暗礁,何處有險灘。

今年適逢燈塔建成120周年,不免想像,120年前那位「守燈人」,那盞在中柳頂閃爍的燈火,是否也提點了當年的英國人籌建「東湧鐙塔」?這是我的疑問。

(全文完)